Trigger warning : Le roman (et l’article) parlent notament de viol, de dépression, de suicide, d’automutilation, d’anorexie et d’alcool.

Toutes ces folies, chacun de ces aveuglements, trouvent leurs origines dans les portes. […] Elles s’ouvrent, des choses naissent, elles se ferment. L’ouverture est facile, une expulsion, une expansion, une inhalation : de la poussière de divinité libérée dans le monde. Il faut cependant que ce canal soit temporaire, qu’on le scelle par la suite, parce que les portes empestent le savoir et qu’on ne peut pas les laisser grandes ouvertes comme une mâchoire ballante, fuyant inconsidérablement.

[p.43]

Les mots l’enveloppèrent dans un tourbillon nauséeux. La pilule, parce que ce garçon, ce garçon avec ses yeux de biche et sa peau triste, avait libéré des nuages en elle. Mais elle était incapable de se souvenir de quoi que ce soit, et elle ne se souvenait pas d’avoir dit oui, parce qu’elle ne se souvenait pas que la question ait été posée.

Elle était perdue. Il y avait eu tant de refus les semaines précédentes […] des choses qu’elles croyait assez lourdes pour le tenir à distance parce qu’il savait, il savait, il savait qu’elle ne voulait pas. Elle était incapable de se souvenir de quoi que ce soit, par exemple est-ce que c’était la première fois, est-ce que c’était la cinquième, oh mon Dieu, depuis quand remuait-il en elle des parties non sollicitées de lui ?

[p.69]

A partir de là : Asụghara.

Asụghara est une couche de protection, une armure contre le monde. Elle prend les devants pour empêcher Ada d’être touchée. A partir du viol, ce sera toujours elle, au lit. Jamais Ada. Ada restera enfermée dans le marbre de son esprit. Elle le restera même quand elle aura envie d’en sortir, quand elle sera avec un homme avec qui elle voudrait parvenir à une vraie intimité.

Ada a mis une minute à comprendre, à se rendre compte qu’elle était enfermée sous clef, que toutes les parties d’elle qu’il désirait, ces parties qu’elle voulait donner, ces parties capable de compléter l’amour qu’ils partageaient – toutes ces parties avaient disparu. Ou si ce n’était pas le cas, elles avaient été rangées dans un endroit si lointain que même Ada ne pouvait pas les atteindre, et encore moins Ewan.

[p.179]

Le maître mot d’Asụghara est de protéger Ada, de s’assurer que personne ne puisse lui faire de mal, de la venger aussi, de toutes les mauvaises façons.

J’étais arrivée, chair de la chai, sang véritable du véritable sang. J’étais la fureur sous la peau, la peau faite arme, l’arme brandie sur la chair. J’étais là. Plus personne ne la toucherait jamais.

[p.78]

Elle pousse Ada à boire pour mieux prendre le contrôle, et une fois qu’elle est au commande, elle se jette dans les lits des pires hommes qu’elle puisse trouver. Elle détruit tout ce qu’elle peut détruire : Ada, ses proches, tout le monde autour.

[Ada] avait été élevée par des humains, et appartenant au corps médical en plus. Alors elle a préféré lire des listes de critères de diagnostics, des trucs du genre trouble de l’identité, pulsions autodestructrice, instabilité émotionnelle et saute d’humeur, comportement d’automutilation ou conduite suicidaire à répétition. J’aurais pu lui dire que tout ça c’était moi, même le dernier point. Surtout le dernier point.

[p.158]

Asụghara est une bête, une force destructrice qui agit de l’intérieur, qu’il n’est pas possible de tuer parce que sans elle : plus de défense.

Elle m’a donné ce nom, Asụghara, qui ripe à mi-parcours en vous raclant la gorge. J’espère que le prononcer vous écorche la bouche jusqu’au sang. Quand on nomme une chose, elle prend vie…

[p.82]

Saint Vincent

Mais dans le même temps : Saint Vincent.

Asụghara ne pouvait rester seule […] Et donc le jour de sa naissance […] un autre esprit naquit avec elle […] Son nom était Saint Vincent, parce que lorsqu’il se détacha du flanc d’Asụghara, il tomba avec de la saineté dans les mains.

[…] Saint Vincent n’avait rien d’une créature divine. Il n’avait sa place nulle part, sauf peut-être pour l’Ada. Il était délicat, doux comme un fantôme.

[p.137]

J’aime Saint Vincent parce qu’il ne paie pas de mine. Au départ, on ne le voit même pas, au point qu’il aurait aussi bien pu être là depuis toujours : corps masculin rêvé à l’intérieur d’Ada.

[Ada avait toujours été] prise pour un garçon quand elle était enfant, époque où elle avait eu les cheveux courts une première fois. Peut-être [que Saint Vincent] était là depuis tout ce temps et que nous ne l’avions simplement jamais remarqué, nous étions si jeunes.

L’Ada avait aimé qu’on la prenne pour un garçon. […]Mais quand elle eut douze ans et se mit à saigner, cela gâcha tout. Les hormones recréèrent son corps, le remodelant sans notre consentement ni celui de l’Ada. […] Cela nous propulsa dans un espace que nous détestions, un champ délimité, trop défini, trop erroné.

[…]Tout ça pour dire que tout avait existé sous une autre forme avant l’actuelle, et donc quand Saint Vincent apparut, l’Ada ne fut pas surprise. Elle accueillit en elle les plis soigneusement agencés de sa masculinité délicate.

[p.139-141]

Au départ, quand Asụghara nait, lui n’est même pas nommé. Il n’arrive que plus tard, et c’est doucement qu’il prend de l’ampleur. Qu’il coupe les cheveux d’Ada, lui binde la poitrine, etc.

J’aime Saint Vincent parce qu’il renferme cette dualité apparente et pourtant si familière : depuis son apparition, il est le seul ọgbanje à n’apporter que de la douceur, et cependant, il est le plus secret de tous. Celui dont Ada ne peut vraiment pas parler. (Asụghara l’en empêche)

« Et Asụghara ? » a demandé la femme, et d’un coup je lui ai prêté toute l’attention du monde.

« Comment elle connait mon nom, putain ? » ai-je sifflé à l’intention d’Ada, mais elle m’a ignorée.

« Est-ce qu’il y en a d’autre ? » […][Je] voyais bien qu’en fait Ada envisageait de parler de Saint Vincent à cette femme, cette sale étrangère. J’ai étendu la main sur tout le marbre et j’y ai enfoncé un millier de pointes. La douleur parviendrait à Ada, qu’elle s’efforce de m’ignorer ou pas.

« On ne parle pas de Vincent, lui ai-je rappelé. T’as plutôt intérêt à la fermer, putain. »

[p.167]

Ọgbanje

Eau douce est une histoire de la souffrance, de ce qu’elle nous fait et de ce qu’elle nous fait faire pour nous préserver d’elle-même. L’histoire se concentre sur une double naissance particulière, mais on comprend qu’il y en a eu d’autres. Des traumatismes passés qu’il a fallut gérer d’une manière où d’une autre.

Nous avons bien sectionné […] Quand elle remontait à ce souvenir, c’était comme s’il appartenait à quelqu’un d’autre.

[…]

Sectionner l’Ada l’a dotée de poches de mémoire isolées, chacune contenant une version différente d’elle.

[p.232]

Mais c’est aussi l’histoire d’une échappée, de ce que cela coute de sortir de la douleur.

[Quand] une chose a été crée avec des déformations et des bords qui ne collent pas, il faut parfois la briser encore une fois avant de commencer à la réassembler. Et parfois, quand cette chose est une divinité, il faut quelqu’un de saint pour le faire.

[p.235]

Eau douce parle de l’importance des mots pour se comprendre et (peut-être) aller mieux : être capable de dire ce que l’on est.

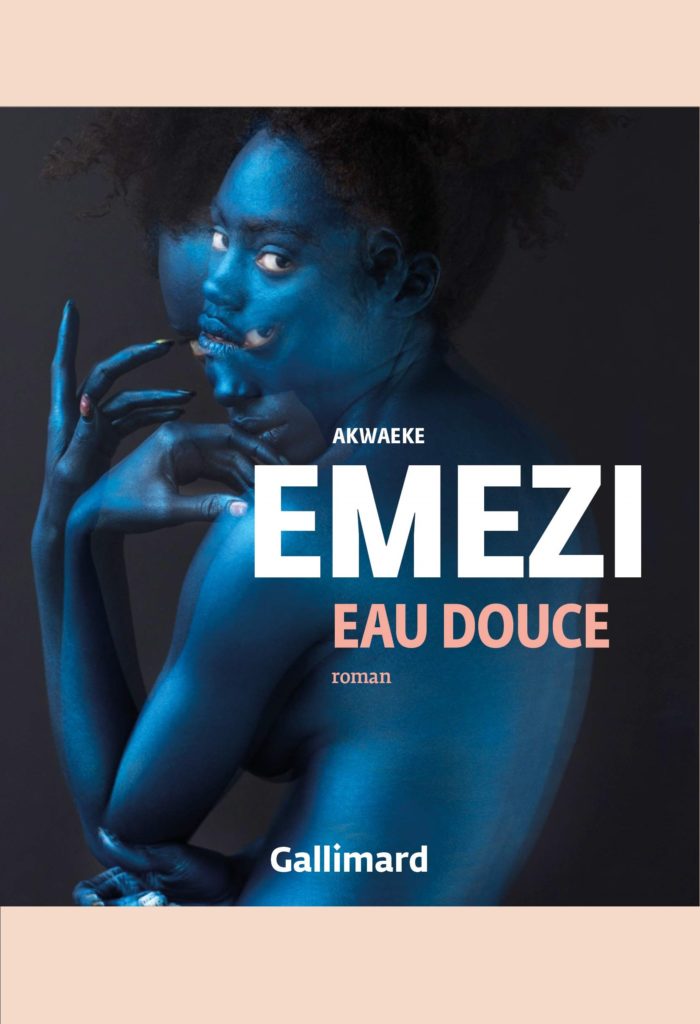

Pour Ada (et pour l’auteurice, Akwaeke Emezi, puisqu’Eau douce est un récit à ce point auto-biographique qu’iel a hésité à le qualifier de mémoire plutôt que de roman), cela passe par une ré-exploration et ré-appropriation de ses croyances et de ses origines, comme iel l’explique d’ailleurs dans cet article-interview :

Pour « guérir », Akwaeke Emezi a tout essayé : la religion, la psychiatrie, la psychothérapie. Verdict : « Rien de tout cela ne m’a jamais aidé.e. Jusqu’à ce que ce que je comprenne que je ne regardais pas au bon endroit.

[…] Akwaeke tombe sur le livre de Malidoma Patrice Somé, of Water and the Spirits, dans lequel l’écrivain burkinabé montre comment la colonisation de l’Afrique, dans sa monstruosité, n’a pas fait que remplacer des langues, cultures et religions par d’autres langues, cultures et religions, mais que son effet a été plus radical encore : une réalité à pris la place d’une autre, tout simplement. […] Cela lui ouvre des perspectives : « Jusqu’ici, quand je parlais aux gens de ce qui se passait dans ma tête, les deux seules réponses que je recevais étaient, dans un contexte occidental, que j’avais un problème psychologique ou, dans un contexte religieux, que j’étais possédé.e par le démon. Chaque option était sans appel. Mais en regardant avec la focale indigène, la focale igbo, j’ai eu l’impression que tout ce mettait en place. D’un coup, être multiple devenait juste une autre façon de vivre, une autre réalité. Ce n’était pas stigmatisant »

[Interview sur pressreader, que je vous invite à lire en entier]

Mais au-delà des différences qui me séparent d’Ada/Akaeke Emezi, si nous n’avons pas les mêmes vies, si nos souffrances n’ont ni les mêmes causes ni les mêmes manifestations ni les mêmes leviers de guérison, si la spiritualité dont je me réclame est plus métaphorique que religieuse/ethnique, ce que j’ai vu à ma lecture, c’est surtout combien nous sommes semblables.

Je me reconnais dans sa recherche des mots justes (et son besoin de les écrire). Ada pleure quand elle découvre le mot « viol », revit quand on lui parle des ọgbanje.

Je me remémorais le jour où [Ada] avait compris que ce n’était pas de sa faute, trois ans après mon arrivée, quand elle avait lu la définition d’un viol sur internet et éclaté en sanglots dans le jardin d’Ewan à Dublin, incapable de s’arrêter de pleurer tandis qu’il la serrait dans ses bras.

[p.194]

Je me reconnais dans cet enfermement si grand qu’il empêche même de chercher l’aide dont on sait avoir besoin.

J’ai enfoncé mes poings dans le marbre et lui ai fendu la tête en deux avec une migraine fracassante et ça a marché. Elle n’est jamais retourné voir cette psy.

C’est comme ça que j’ai réussi à protéger tout le monde, à nous protéger des docteurs, des diagnostiques et des médicaments dont ils auraient surement gavé Ada s’ils avaient réussi à voir à quoi ressemblait vraiment son esprit.

[p.169]

Je me reconnais dans la façon dont Ada cherche (dans le christ, Yshwa) la présence chaleureuse, quoique immatérielle, de quelqu’un qui lui ressemblerait :

Elle le pria de descendre et la prendre dans les bras, juste un petit moment. Ce serait facile pour lui, parce qu’il était le christ, et ça représenterait tellement pour elle, tellement, ce tout petit geste, parce que personne, vous voyez, personne d’autre ne faisait ça, la prendre dans ses bras.

[…] Yshva aussi était né avec des portes grandes ouvertes, né avec une langue prophétique et des mains rapportées depuis l’autre côté.

[p.47]

Je me reconnais dans son désintérêt pour le sexe

[Ada] n’était pas capable de désir assez profond pour la baise, ça n’a jamais été le cas. Ada est quelqu’un de contant. Pour ce genre de chose, elle se tournait vers moi [NdlR : vers Asụghara]

[p.118]

Je me reconnais dans son désir exprimé de « rentrer à la maison », comme si ce monde n’était pas le bon. Il ne l’étais pas pour moi non plus.

« J’ai toujours eu en moi la sensation que j’étais censé.e rentrer à la maison […] C’est dans tous mes journaux intimes que j’écris depuis petite ‘je veux rentrer à la maison je veux rentrer à la maison je veux rentrer à la maison’. »

[Interview sur pressreader, le même que precédement]

Je me reconnais dans cette sensation d’être différent.e, de devoir l’expliquer d’une manière ou d’une autre, et dans la difficulté a accepter la-dite explication. J’aurais tellement voulu être normale.

Cela a été très dur, de renoncer à être humaine. J’ai eu l’impression que l’on m’avait arraché au monde que je connaissais […] L’ọgbanje est aussi liminal qu’on peut l’être : esprit et humain, les deux et aucun à la fois.

[p.252]

Je me reconnais dans cette sensation d’être habité.e par quelque chose de plus grand, qui me terrasse malgré moi ou qui me fait tenir une façade quand je n’en peux plus.

Je me reconnais dans ce besoin de se réapproprier son propre corps, en faire plus qu’un simple vaisseau.

Faire que le vaisseau nous ressemble un peu plus – c’était là tout notre dessein. Nous avons compris ce que nous sommes, à quels endroits nous sommes en suspension, entre ces concepts inadaptés de masculin et de féminin, entre le nous et les frèresœurs qui salivent de l’autre côté.

[p.214]

Et je suis touchée quand il est question de remplacer certains gestes par d’autres, qui pourraient produire le même effet sans faire mal ni détruire.

Alors l’Ada commença a marqué sa peau de façons nouvelles, pour se rappeler ses versions antérieures, en tatouant ses bras, ses poignets, ses jambes. Nous avons accepté cela parce [qu’il] y avait peu de différence entre l’utilisation d’une lame et cette alternative cette façon de labourer la peau avec de multiples aiguilles, injectant l’encre jusqu’à ce que la chair enfle, suinte et saigne. Elle se fit tatouer une épaisse manchette d’encre noire sur tout l’avant-bras gauche, là où elle faisait généralement ses offrandes de sang, et elle ne se taillada plus jamais après cela.

[p.234]

Alors j’ai envie de partager les mots d’Akwaeke Emezi :

Beaucoup de gens qui ressentent ce que j’ai ressenti ne peuvent pas en parler, spécialement en Afrique […] Et le résultat, c’est qu’ils sont comme moi : isolés, suicidaires, déprimés. [Et] s’ils restent comme ça, c’est terrible.

[…]

C’est important de briser une tradition qui empêche les individus s’exprimer et d’être pleinement eux-mêmes […] Au Nigéria, comme presque partout dans le monde, les lignes sont tracés selon les normes sociétales de ce qu’on attend d’un homme et d’une femme. Et c’est tout. Il n’y a pas d’espace derrière cela. Maintenant, imaginez des gens sortir de ça. Vous questionnez les règles, les croyances et, assez souvent, les institutions qui en découlent. Ce n’est pas rien »

[Interview sur pressreader, le même que précédement]

C’est important que ce livre existe. C’est même essentiel. Parce qu’il ne fait pas que parler de choses importantes, il le fait avec brio, depuis l’intérieur. Car ce n’est pas Ada qui raconte, se sont Asụghara et les autres ọgbanje.

Je ne sais pas comment vous dire combien il est précieux pour moi d’avoir pu le lire. Combien il est difficile de constater que j’aurais si facilement pu ne jamais avoir connaissance de son existence.

Tout ce que je peux faire, c’est en parler ici.

Eau douce est un roman qui m’a fait hurler de l’intérieur.

Il est beau, puissant, profondément juste.

Je vous le recommande mille fois.

Si vous avez aimé cet article, vous pouvez me soutenir !

Mais quand Ada est née, les portes ne se sont pas refermées. Les divinités sont restées enfermées dans ses chairs, formant un « nous » indéterminé et brutal. Ada n’est pas comme les autres. Depuis toujours mais plus encore à mesure que la vie la marque, et que les ọgbanje se réveillent. Un viol (plusieurs, en réalité) marquent ainsi la naissance de deux d’entre eux : Asụghara et Saint Vincent.

Merci beaucoup pour la recommandation ! Je viens de le lire et j’ai beaucoup aimé

Avec plaisir ^^/