Plan

- Introduction : qu’est-ce qu’une structure narrative ?

- Le « monomythe » —Et pourquoi c’est pas la panacée

- La gentrification des structures —Ou pourquoi la littérature est plus riche qu’on ne le pense

- Le neuf n’existe pas —Ou alors, il est partout

- Parlons des livres de mes invité·es —Un échantillon enthousiasmant de la littérature d’aujourd’hui

- Conclusion – Existons ensemble

- Bibliographie

NB : Cet article a été réalisé à partir de retranscriptions d’interviews orales exclusives de (par ordre alphabétique) Ketty Steward, Sabrina Calvo, Sam Marriem Corrèze, Saul Pandelakis et Sofia Samatar.

L’interview conjointe de Sofia Samatar et Sam Marriem Corrèze ayant été réalisée en anglais, leurs propos ont été traduits.

Introduction

Qu'est-ce qu'une structure narrative ?

Les personnes qui connaissent mon blog ne seront pas surprises de voir apparaitre cet article sur les structures narratives : trois de mes dernières publications se terminaient par une note indiquant qu’un jour, j’écrirais sur les structures narratives. Il fallait bien que je m’y attèle.

Et pour commencer, soyons basiques : définissons les termes.

Car une structure narrative, selon qui emploie le terme, peut désigner plusieurs choses.

On dit parfois « j’ai structuré mon récit » pour dire qu’on a organisé les chapitres ou les éléments de l’histoire/du livre dans un certain ordre : pour gérer la tension sans qu’il y ait de creux dans le récit, pour faire des regroupements thématiques, pour s’assurer que la fin n’arrive pas comme un cheveu sur la soupe, etc.

Personnellement, ce n’est pas cela que j’entends par « structure ». J’appelle cette partie « planification » et c’est à dessein que je l’expédie : une telle conversation touche à la manière dont chaque personne aborde sa propre écriture, c’est intéressant, mais cela finit très vite par tourner en rond autour de la même question « alors toi, t’es plutôt jardinier ou architecte ? ». Question à laquelle il ne peut y avoir qu’une seule conclusion honnête : la plupart des gens sont de toute façon entre les deux, et puis de toute façon tout le monde fait bien comme il veut, c’est presque comme si les êtres humains étaient tous différents, incroyable/s

Ketty Steward : On finit toujours par structurer à un moment ou à un autre. Certaines personnes vont penser à ce qu’elles ont envie de construire avant de commencer à écrire, moi ne je sais pas faire ça, mais il y a quand même toujours un moment où il me faut structurer. Plus le projet est long plus je vais avoir besoin de le faire en amont. Par exemple Confessions d’une séancière, j’ai fini le truc, j’ai choisi l’ordre [des textes] (parce que c’est pas par hasard que tu choisis l’ordre), et une fois que j’ai choisi mon ordre je me suis rendue compte qu’il manquait deux textes. Donc j’ai écrit ces deux manquants.

Outre le plan, la structure peut aussi désigner certains choix narratifs :

Saul Pandelakis : Au début je pensais que [l’article] allait peut-être être plus porté sur la manière dont on compose l’objet. Par exemple dans La Séquence Aardtman y’ a une rythmique, une alternance de point de vue qui est composée. […]Est-ce que toi quand tu fais des paragraphes tu vas à la ligne ? Pas à la ligne ? Tu fais des chapitres de deux pages ? De vingt pages ?… Ce sont des choix. Oui y’ a une part d’intuition, mais y’ a un moment donné quand même où tu prends du recul sur ce que tu fais, où tu te dis « ok ça je veux, ça je veux pas, etc ». Me concernant, je veux pas donner l’impression non plus que tout ça est une permanence d’écriture libre où je sais jamais ce que je fais. C’est pas vrai. Je serai pas honnête en disant ça.

Personnellement, j’appelle plutôt cela « la forme ». Et notez bien que cela n’a rien de péjoratif. La forme et de toute façon au service du fond (ou devrait l’être), et on aura surement l’occasion d’en reparler (seulement, ce sera en tant qu’« outil au service de… » et pas en tant que focale principale de cet article).

Ketty : Mais quand tu disais Eva « ça c’est une question de forme », moi je vois pas comment tu peux réfléchir à la forme sans qu’il y ait un lien avec le fond. Écrire un truc parce que « ça se serait beau », mais que ça n’ait rien à voir avec ce que t’essaies de raconter, moi ça me pose problème aussi, tu vois ? Ça existe hein, des bouquins comme ça, mais c’est chiant. Tu vois bien que la personne essaie de te montrer sa jolie technique.

Ce que j’entends par « structure narrative », c’est en fait la forme générale du texte, la ligne tracée entre le point de départ et le point d’arrivée et qui passe par toutes les péripéties intermédiaires.

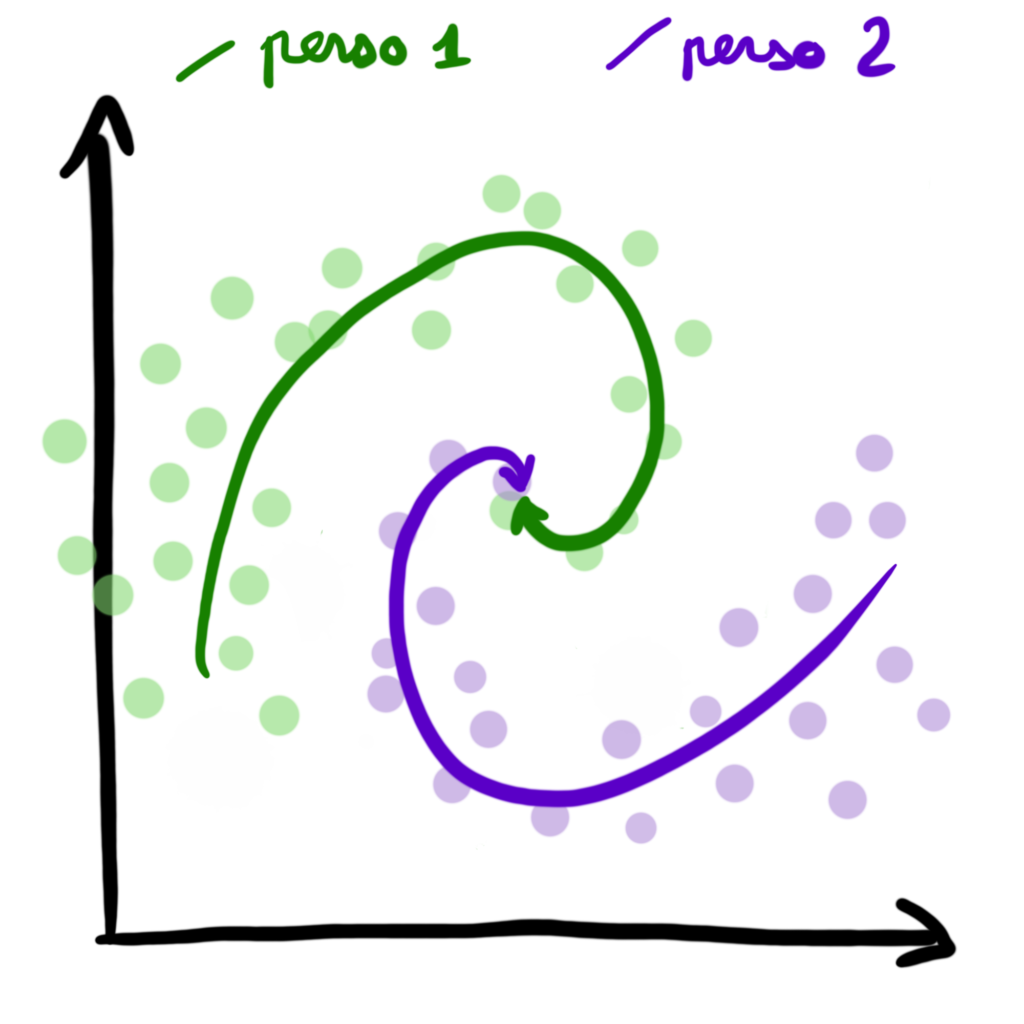

Pour prendre une métaphore que je trouve parlante : si un roman (ou une histoire en général) est un nuage de points (chaque point représentant une scène), alors la structure est une régression (linéaire ou non) que les lectaires peuvent tracer par dessus le nuage pour mieux en saisir l’essence. Cette régression est possible peu importe que les autaires aient eux même tracé (puis gommé) des lignes de construction imaginaires pour placer leurs points avec précision (planification), et peu importe le type de points qu’iels ont choisi d’utiliser (forme) : de simples points ne dévoilant qu’un instant à la fois ou bien des bulles couvrant des moments plus vastes, des points colorés dont chaque couleur représente un point de vue différent au sein d’un récit polyphonique, des points avec des barres d’erreur, etc.

Je suis fasciné par les structures narratives. Et en même temps (et c’est peut-être pour cela qu’elles m’intéressent), je me rends compte qu’elles sont rarement discutées.

D’abord, du côté lectaires, parce que souvent quand on est devant un film ou plongés dans un livre, on se laisse porter par les émotions du moment, par la poésie, par la personnalité des protagonistes, par la tension qui nous happe, etc. La structure n’apparait que si on prend du recul par rapport à l’œuvre pour essayer d’en comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui demeure très facultatif.

NB : je ne porte ici aucun jugement moral sur « devriez-vous faire plus attention aux structures ». Pour ma part, je crois que je les cherche inconsciemment chaque fois que je lis, notamment parce que la lecture est une activité au long cours qui ne mobilise qu’un seul de mes sens (la vue), et que si la structure est « trop classique » ça ne va pas me donner assez de grain à moudre pour maintenir mon intérêt : soit je vais lire un bout et manquer de motivation pour poursuivre, soit je vais lire tout d’une traite et oublier la totalité presque immédiatement.

En revanche, quand je regarde un film, je vais être submergée par mille informations simultanées : des voix (et leurs intonations), des musiques et bruits de fond, des expressions faciales, des décors, des coupures et des transitions, des actions rapides que je ne peux pas ralentir, etc. Aussi je vais me laisser porter par tout ceci et n’avoir aucun problème à consommer des films ultra prévisibles au point où ils sont presque sans âme (je les aime pour ça, les pauvres. Enfin aussi : les « téléfilms clichés romances/films de sport/films pour ados/comédies » que je consomme donnent un aperçu, sinon de ce qu’est la vie sociale, au moins de la manière dont la plupart des gens la fantasment. Et c’est plutôt autistique de ma part d’apprendre les codes sociaux en regardant les Disney Channel Original Movie ou de regarder des comédies au premier degré comme si c’était des drames sociaux tout à fait sérieux)

Bref tout ça pour dire : on peut s’intéresser ou pas aux structures narratives quand on lit/regarde un film/joue à un jeu vidéo. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise façon d’apprécier une œuvre. Moi-même je fais les deux. Fin de la parenthèse.

Ensuite, du côté des autaires, parce qu’il y a un spectre qui va

- d’un côté aux personnes qui édictent des règles comme si elles étaient universelles (spoiler: non) et continuent de louer le « monomythe » de Joseph Campbell (dans le but de ne pas faire de prosélytisme, j’ai donné une chance à une masterclass d’écriture, espérant qu’il y aurait plus à y trouver qu’un manuel pour reproduire la norme littéraire… mais… bon ça ne m’a pas convaincu, on va dire) : ces gens là voient la structure, mais ne la questionnent pas, se contentent de la reproduire « parce qu’elle marche ».

- de l’autre aux personnes dont la devise pourrait être « je m’en fous, je fais juste ce que je veux » : ces gens-là, justement parce qu’iels questionnent les structures traditionnelles, s’efforcent de les mettre à l’écart de leurs écritures et de leurs pensées.

Sabrina Calvo : Je me suis jamais réellement intéressée aux structures narratives dans mon travail personnel parce que j’ai un processus de création qui est complètement déstructuré. La structure ne m’apparait que très tardivement dans mon travail, et au moment où je la vois j’fous une couture dessus, comme ça, ça tient, et puis voilà.

Il existe aussi, entre les deux (ou sur un troisième sommet du triangle ?), des gens qui pensent la structure narrative de leurs propres récits avec une démarche très consciente de la changer (comme par exemple Oasis Nadrama, une autrice et amie qui a beaucoup influencé mes réflexions en amont de cet article : elle est la personne la plus planificatrice, ou en tout cas self-aware des effets qu’elle entend produire avec ses propres textes, et je sais qu’elle met un point d’honneur à ne pas reproduire des récits qui s’inscrivent dans une tradition pseudo-universelle occidentale : il en va de sa praxis [elle adore ce mot]).

Mais de fait, la plupart des personnes que j’ai interrogées ne se posent pas tant de questions : elles écrivent principalement guidées par leurs instincts et leurs envies.

Sofia Samatar : Je pense que Un étranger en Olondre est un bon exemple de ce procédé consistant à choisir ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas. Moi, j’ai grandi avec Tolkien, j’adore ces livres, j’adore l’épique fantasy. C’est un de mes premiers amours en tant que lectrice. Mais il y a des éléments que j’adore vraiment dans ce genre, et d’autre… pas tant. J’adore les cartes, les voyages, le fait qu’il y ait plusieurs langages qui cohabitent et plusieurs cultures qui entrent en contact. Je n’aime pas les batailles ou l’idée d’un talisman magique spécial. Je suis ok avec la magie, mais sans plus. Alors j’ai écrit un roman de fantasy qui comprenait tous les éléments que j’aime, et qui n’avait pas le reste, ce qui ne m’importe pas.

Mais alors, me demanderez-vous : pourquoi cet article ?

Parce qu’au-delà de l’intérêt personnel que je leur porte, je crois que les structures ne s’appellent pas « structures » pour rien : même lorsqu’on ne les voit pas, elles structurent la manière dont on pense, à force de répétition elles nous font intérioriser des schémas qu’on finit par ne plus questionner.

C’est l’histoire qui fait la différence. C’est l’histoire qui me cachait mon humanité, l’histoire que racontaient les chasseurs de mammouth à propos de raclée, de viol, de meurtre, à propos du Héros. L’histoire merveilleuse et empoisonnée du Botulisme. L’histoire-qui-tue.

[Ursula Le Guin, Théorie de la fiction panier]Sabrina : Ben je pense que les structures narratives, c’est comme tout système structurel à l’œuvre depuis des temps immémoriaux : à un moment donné ça a servi à cristalliser des sens, des symboles sous un maillage de réseau de symbolique, et ce réseau symbolique à des moments donnés a été plus ou moins essentialisé par les oppresseurs pour en faire le mode par défaut de comment organiser la réalité, qui est elle-même un maillage symbolique. Donc la structure narrative pour moi ne vaut qu’en tant qu’objet d’étude particulier de système d’oppression. […]En fait qu’on se soit encore attaché·es à certaines structures narratives aujourd’hui prouve bien que à un moment donné on n’a pas su dépasser le sens de ses créations artificielles, et, encore plus dangereux : c’est qu’on a prêté à ses créations artificielles des vérités et des paramètres qui ont de tout temps bouché quelque part les évolutions potentielles de la conscience et de la société.

À partir du moment où l’on reconnait un certain nombre de structures narratives comme des cristallisations d’une norme (littéraires et sociales, les deux se renforcent mutuellement)…

Sam Mariem Corrèze: Les archétypes suivent ou influencent la société. Les uns sont le reflet de l’autre. Je suppose qu’en fantasy, quand le héros est toujours un homme, toujours un guerrier, toujours quelqu’un de puissant et toujours quelqu’un qui s’avère être hétérosexuel et finit avec la fille… cela dit quelque chose de la manière dont la société voit la masculinité et la romance, etc.

Ketty : Moi ça me parle d’Histoire (l’Histoire, la grande histoire) parce qu’en fait le narratif de fiction et l’Histoire comme discipline, il me semble qu’il y a des liens assez forts. Pour moi il y a comme une évidence de l’Histoire qui est racontée par les vainqueurs : il y a une volonté de faire quelque chose de cette matière qui est disponible pour démontrer qu’on a raison d’être qui on est, de faire ce qu’on fait, qu’on est les meilleurs, qu’on a dans notre sein des gens tellement valeureux… Et effectivement il me semble que faire différemment en fiction c’est aussi regarder cette grande Histoire différemment. Je vois des liens en tout cas dans la démarche : donner la parole à ceux qui ne sont pas les vainqueurs, essayer de comprendre ce qui se passait, dans le peuple de vainqueur, pour ceux qui n’étaient pas spécialement engagés dans les grands combats ou dans les questions de riches, remettre du paysan dans l’Histoire de France par exemple. Pour moi ça va dans une nécessité de pluralité qui est vraiment un truc qui m’anime en tant que personne, en tant qu’écrivaine, en tant que psychologue, en tant que présidente du réseau université de la pluralité, enfin partout quoi. Qu’est-ce qu’on peut savoir de nous si on le regarde d’un seul point de vue ? Rien. On sait quelque chose de celui qui regarde, c’est tout.

… alors il devient nécessaire d’étudier l’objet d’étude qu’elles représentent : parler de ces structures narratives qui me posent problème. Et dans le même temps, puisque je refuse de me plaindre sans rien proposer : donner la parole à des autaires qui, à mon sens, produisent des œuvres qui sont intéressantes en termes de structures.

Remarque un peu méta sur la structure « narrative » de cet article :

Vous l’avez peut-être remarqué : je n’ai pas encore présenté mes invité·es. Peut-être que vous ne les connaissez pas (ou pas toustes), ou peut-être que vous les connaissez sans vraiment les relier à la thématique de ce présent article. Il est vrai qu’en général, il convient d’introduire chaque personne en amont. Mais c’est à dessein que j’ai choisi de faire autrement : si je parle d’abord des super romans de mes invité·es pour ensuite revenir sur des histoires basées sur des structures narratives plus conventionnelles, je grille tout l’espoir avant même qu’il ait eu le temps de s’épanouir. Ce n’est pas l’histoire que je veux raconter.

La vérité c’est que critiquer autrui peut vite devenir paralysant pour soi-même (et à dire vrai : je pense qu’une partie de la nécessité de cet article et née pour moi d’une confrontation entre la moi qui écrit, qui le fait de manière totalement intuitive et non planifiée, et la partie de moi qui tient ce blog, qui est passionné de structures narratives et aimerait bien planifier assez pour s’assurer de produire une œuvre avec une structure intéressante). Comme le dit Alice Zeniter à la fin de son essai Je suis une fille sans histoire :

Bon […] Nous sommes tous d’accord sur le petit sentier, chacun dans notre domaine : on arrête tous ces récits qui ne marchent plus, qui sont devenus nuisibles. Mais en étape 2, maintenant qu’on a obtenu le silence, on raconte quoi ?

[…]Théoriquement [l’idée de faire autrement] me parle, ça me plait beaucoup, mais concrètement, je ne suis pas sûre de savoir quoi raconter. Plus j’y pense et moins les récits me viennent.

[Alice Zeniter, Je suis une fille sans histoire, p.94]

Voilà pourquoi, je raconte à l’envers : je pose les bases de ce qui me pose question, et ensuite j’ouvre avec des œuvres de qualité et sur ce que je vois en elles.

Le "monomythe"

Et pourquoi c'est pas la panacée

Comme j’ai défini les structures narratives (sorte de régression faite sur les nuages de scène que sont les romans), on pourrait penser qu’il en existe des milliers possibles : les droites, des polynômes de divers degrés, des sinusoïdes, des logarithmes ou des exponentielles, que sais-je encore.

En un sens, c’est vrai : rien dans l’absolu ne devrait limiter la variété des structures narratives possibles. Sauf que dans les faits, des règles ont été fixées.

Le roman est fondamentalement une forme d’histoire non héroïque. Bien sûr, le Héros y a souvent pris le pouvoir. […] Il a décrété, à travers la voix de ses porte-paroles, les Législateurs : premièrement que la forme adéquate du récit est celle de la flèche ou de la lance, partant d’ici et filant tout droit jusque-là, et TCHAK ! touchant son but (qui tombe raide mort) ; deuxièmement, que la principale affaire du récit, y compris du roman, c’est le conflit ; et troisièmement, qu’une histoire n’est pas bonne si lui, le Héros, n’en fait pas partie.

Je suis en désaccord avec tout cela. J’irai même jusqu’à dire que la forme naturelle, ajustée, adéquate du roman serait plutôt celle d’un panier, d’un sac. Un livre contient des mots. Les mots contiennent des choses. Ils portent des sens. Un roman est un sac-médecine, contenant des choses prises ensemble dans une relation singulière et puissante.

Une forme possible de cette relation entre les éléments d’un roman peut bien être celle du conflit, mais réduire le récit au conflit est absurde.

[Ursula LeGuin, Théorie de la fiction panier]

Les structures narratives ont été essentialisées en une seule structure monolithique que Joseph Campbell a appelée « Le monomythe » (théorie développée dans son essai daté de 1949 : Le héros aux mille et un visages. D’après cette théorie, tous les mythes [de tout temps et de toutes les cultures] peuvent s’ancrer dans un schéma unique, car les mythes servent à véhiculer des vérités universelles.

[Notez que Campbell n’est ni le seul ni le premier à avoir essayé de définir UNE bonne/unique façon de raconter des histoires. Dans son essai Je suis une fille sans histoire, Alice Zeniter met en scène un cours d’écriture fictif donné par Aristote : outre le fait que le passage est extrêmement drôle, cela a le mérite d’insister sur le fait que l’idée d’une structure narrative hégémonique ne date pas d’hier].Saul : ça me fait écho au « monomythe » de Joseph Campbell que j’avais étudié quand j’ai écrit ma thèse, avec vraiment l’idée qu’une bonne histoire, ou une histoire classique, c’est un héros [plutôt un que une] qui rencontre un obstacle, y’a des adjuvants, y’a d’autres obstacles ou des gens qui se mettent en travers de son passage, et y’a une forme de transcendance qui se manifeste à la fin, quand le conflit et résolu.

Mais concrètement, il y a au moins trois façons de schématiser le monomythe.

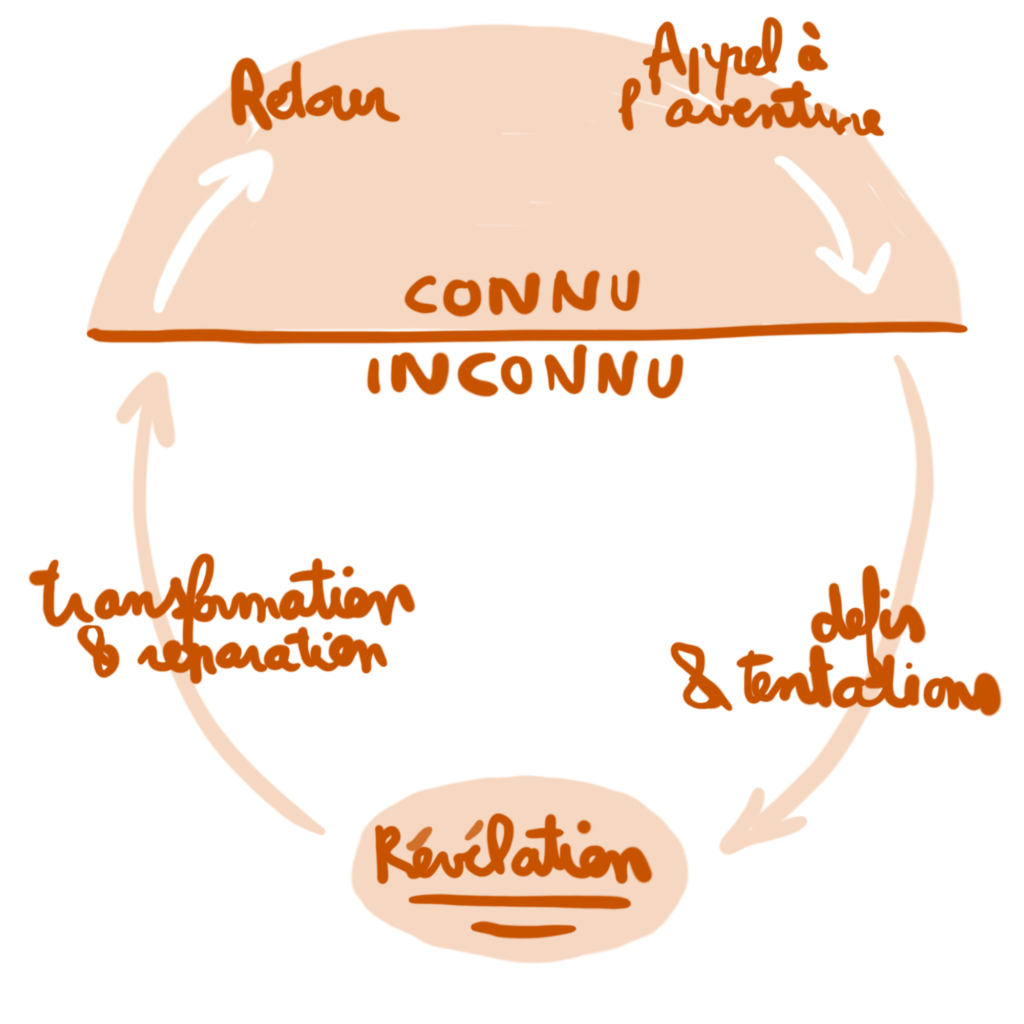

La première décrit l’objectif visé par le monomythe : montrer le héros qui revient à lui-même transcendé par son voyage parce qu’il a surmonté les obstacles. C’est le schéma proposé par Campbell et il se présente sous la forme d’une boucle : le héros franchit dans un sens, puis dans l’autre après avoir connu une révélation, la frontière « connu-inconnu ».

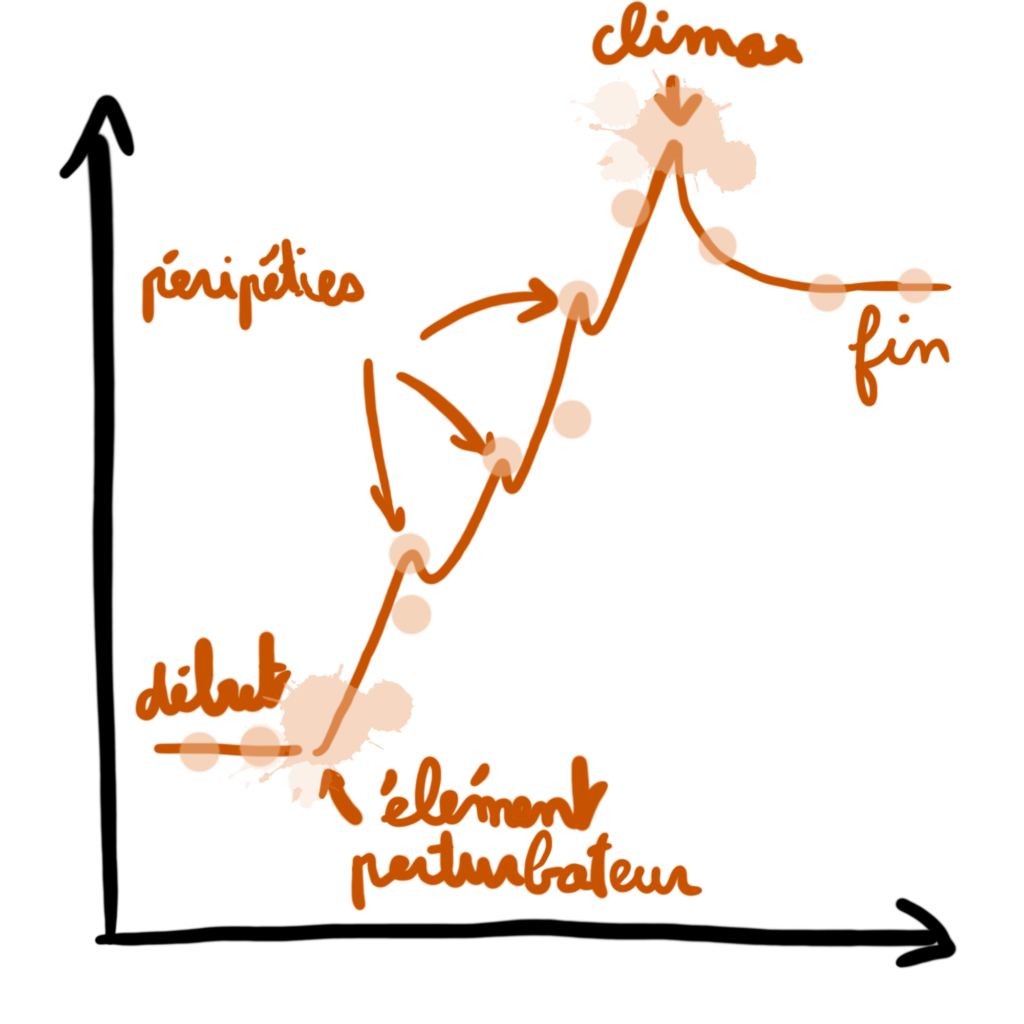

La deuxième est une description plutôt factuelle (et temporelle) du déroulé des évènements de l’histoire. C’est la courbe la plus simple qui correspond à la définition que j’ai donnée au début d’une structure narrative comme une courbe tracée par dessus le nuage de point que constitue chaque scène.

Il y a une situation initiale, un élément perturbateur, une série de péripéties qui font monter la tension dramatique jusqu’à un point de rupture (aussi appelé « climax »), puis il y a une stabilisation vers une situation finale différente de la situation initiale (le héros ayant grandi/changé).

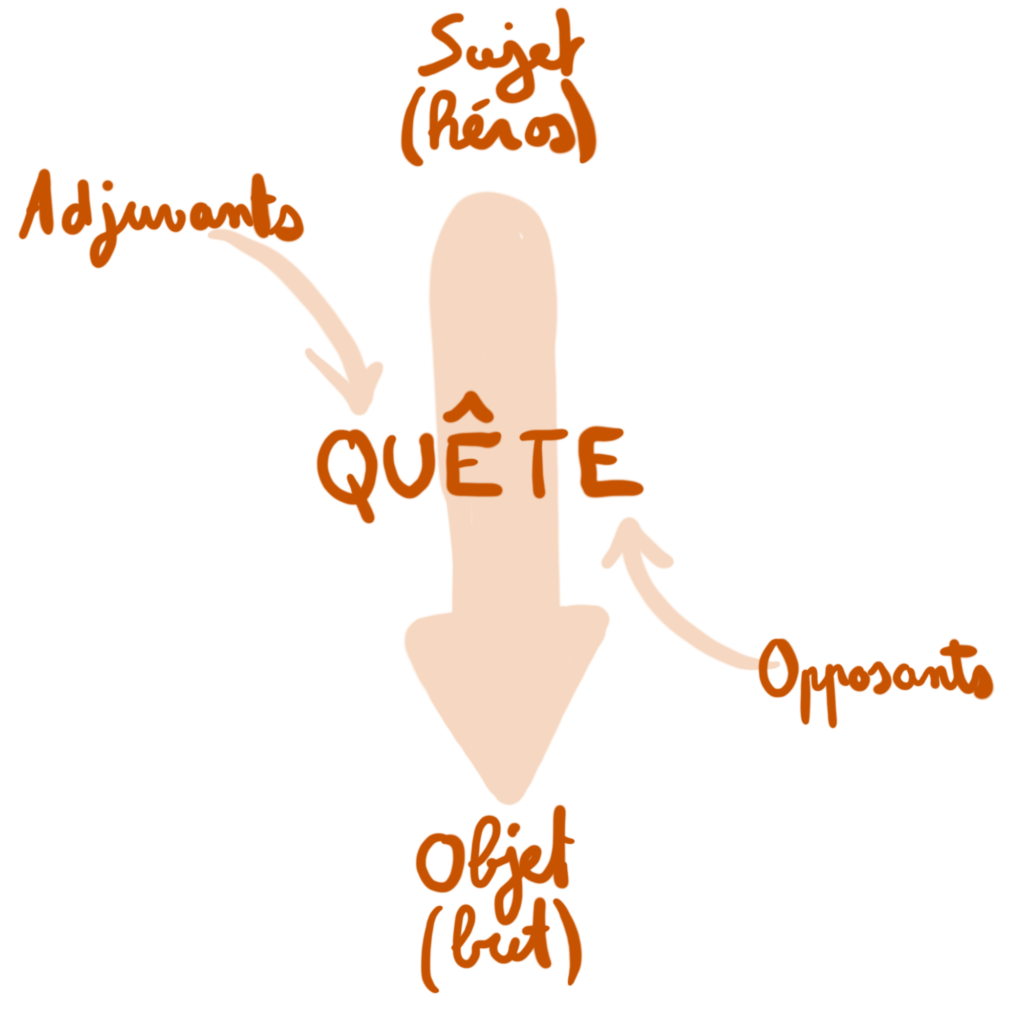

Enfin, on peut représenter la structure classique avec un schéma actanciel, qui représente, pour chaque moment de l’histoire, les motivations qui guident les actions du protagoniste : Il y a une flèche (la quête) qui va du sujet (le héros) à l’objet (de sa quête), des adjuvants et des opposants pouvant influer sur la trajectoire de la flèche.

Cette représentation insiste particulièrement sur le fait que l’action est au cœur du récit.

Sam : Je pense que les lectaires attendent de lire des histoires où quelque chose se produit. Parfois, on écrit des textes où rien ne se passe, très contemplatifs, et je ne sais même pas si ces textes peuvent être qualifiés d’histoires ? À tout le moins, ce sont des textes qui racontent quelque chose. Peut-être, je n’en suis pas sûr, que les gens attendent que les textes soient toujours des « histoires », avec un début, un milieu et une fin. […] Quelque chose doit se dénouer. Il y a un nœud, un problème avec lequel le protagoniste doit interagir pour le résoudre, ou le dévoiler.

Si tout ceci vous est familier, c’est normal : c’est au programme des cours de français de collège (moi j’ai appris ça en 6e ou en 5e). Normalement, cela seul devrait vous mettre la puce à l’oreille : au collège, on apprend les bases, c’est-à-dire une version extrêmement simplifiée de la réalité.

À mon sens, les « règles » de narratologies sont comme les petites roulettes sur les vélos : c’est pratique quand vous êtes enfants pour apprendre à tenir l’équilibre sans tomber. Mais aucune des personnes qui pratiquent le cyclisme à un niveau un peu sérieux ne garde des petites roues : très vite, elles gênent dans les virages.

Saul : Quand je pense à une structure narrative classique… déjà j’ai l’impression que ça veut pas forcément dire grand-chose parce que dès que tu cherches une forme classique, partout, dans l’histoire de l’Art, ou en cinéma, ou ailleurs, tu trouves que des exceptions à ta règle, au final. Donc c’est toujours un peu bizarre.

Cela étant dit, quel est le problème avec le monomythe ? Car après tout, si le modèle est si répandu, c’est bien qu’il doit avoir des avantages.

Sofia : La définition facile de « classique » c’est juste quelque chose qui est répété. Si une chose persiste assez longtemps, les gens la qualifieront de classique. Cela voudra dire qu’elle n’a pas disparu, qu’elle a continué à être répétée. Et cela voudra dire que… les gens doivent trouver de la valeur à cette chose. S’ils la trouvaient sans intérêt, ils ne la répèteraient pas.

Le premier problème avec le monomythe

Le premier point (et je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en parler) c’est que cette histoire de monomythe est terriblement occidentocentrée : c’est vouloir faire rentrer tous les mythes de toutes les cultures dans un schéma global penser par, pour et autour de l’occident. Ça me semble fort tendancieux comme démarche (euphémisme).

Le hasard a fait qu’alors que je m’occupais des transcriptions des interviews pour cet article, on m’a recommandé deux vidéos (en anglais) sur la chaine de Xiran Jay Zhao : l’autrice (dont le roman Iron Widow vient de sortir en français) a réuni sur un discord plusieurs personnes d’Asie du Sud-est pour produire une analyse exhaustive des milles et un détails du film Disney : Raya et le dernier dragon. Le tout consiste en une série de présentations (de type PowerPoint avec des voix off) détaillant le contexte de sortie et les inexactitudes dans la représentation de l’Asie du Sud-est (cultures, worlbuilding, langue, nourriture, armes, etc., etc.). Une troisième vidéo du même acabit est prévue pour parler du queer baiting dans le film. Une des présentations, intitulé « histoire et thème » fait particulièrement écho à ce que j’entends par « structure terriblement occidentocentrée » : L’histoire de Raya est très « monomythique ». Il y a un élément perturbateur (la pierre qui protégeait le monde de Komundra des terribles Drun est cassée puis disséminée), ce qui force l’héroïne Raya à partir à l’aventure (pour réunir les bouts de pierre et sauver le monde), au cours de son voyage, elle va rencontrer divers personnages et finalement apprendre à accorder sa confiance.

Nos narrations sont souvent plus centrées sur les relations intracommunautaires que sur un protagoniste extraordinaire. Dans nos histoires, cela peut se traduire par des systèmes de castes plus élaborés que celles que l’on rencontre généralement dans des histoires occidentales. Les personnages influencent et sont influencés par leurs relations au sein de leurs communautés, et les relations qui sont au cœur de l’histoire constituent le plot lui-même. La relation entre le protagoniste et les personnages adjuvants n’est pas un échange unidirectionnel servant d’abord au développement du protagoniste. Il y a souvent une influence mutuelle, pour le meilleur et pour le pire. Les relations n’ont pas à être centrées autour du protagoniste, les personnages secondaires peuvent avoir des liens importants les uns avec les autres dont le protagoniste est témoin (spectateur thématique).

Je trouve qu’avec la globalisation des médias, la popularité croissante des anime et manga, beaucoup d’autaires occidentaux qui ont grandi dans des sociétés individualistes ont essayé d’imiter ce qu’iels aimaient dans nos histoires, mais sans avoir conscience de la manière dont notre culture impacte nos travaux. J’ai remarqué que quand les autaires occidentaux essaient d’imiter l’aspect « community-driven » de nos histoires asiatiques, iels ont tendance à uniquement en saisir la surface. Le protagoniste incarne toujours des idéaux individualistes, les personnages secondaires sont généralement sous-développés et réduits à des archétypes unidimensionnels, le protagoniste n’est ni construit par ni constitutif de sa communauté. C’est généralement un échange à sens unique où les personnages secondaires aident au développement du protagoniste.

Raya souffre de ces mêmes biais.

[How Disney Commodifies Culture—Southeast Asians Roast Raya and the Last Dragon (Part 1), Présentation “Story & themes” réalisée par Serat, Lune, Jes & Cin Wibowo, Stephani Soejono, IslandBard et Tran]

(Notez que comme le répètent à plusieurs reprises les personnes à l’origine de la vidéo : le fait que le film Raya et le dernier dragon soit construit de manière « typiquement occidentale » n’est pas un problème en soi. Mais pour un film qui se présente comme « authentiquement Sud-est asiatique », cela finit par illustrer assez bien ce qu’est l’appropriation culturelle : reprendre quelques éléments d’une culture (ici c’était plutôt plusieurs cultures amalgamées, il semble), mais sans vraiment qu’il y ait d’échange ou de réelle compréhension. On se contente d’appliquer un vernis de « représentation et diversité » sur une structure narrative qu’on ne questionne pas)

Pour en savoir plus sur la pluralité des structures narratives à travers le monde, voir ce très long article en anglais sur le site de Kim Yoon Mi : Worldwild story structures. De nombreux modèles sont présentés, l’idée n’étant pas forcément de tous les apprendre (moi même j’ai fait que survoler), mais ça fait parfois du bien de se rappeler la pluralité des histoires possibles (qui ont des points communs ET des différences).

Le second problème avec le monomythe

Le second point, c’est que parfois, le fait de faire coller (volontairement ou non) une histoire au monomythe peut en diminuer la portée politique (ce qui, vous noterez, est seulement un problème quand on veut écrire des histoires qui ont une portée politique, mais comme c’est mon cas…).

Le truc c’est que d’une manière ou d’une autre, il y a plusieurs paramètres quand on écrit, et qu’ils ne sont pas tous compatibles les uns avec les autres. Par exemple, la combinaison « personnage principal attachant » + « c’est l’histoire d’un serial killer » + « le tout n’est absolument pas dérangeant » me parait délicate à obtenir.

Aussi, quand la structure narrative n’est pas compatible avec le(s) messages(s) que l’autaire voudrait faire passer à travers son histoire, et que la structure narrative « campbellienne » n’est pas questionnée (considérée comme immuable, « si je bouge ça mon histoire ne va pas être intéressante/pas publiable »), c’est souvent le message et la portée du texte qui se trouvent diminuées. Et je trouve cela fort dommage.

Pour reprendre le cas de Raya et le dernier dragon : le message que veut envoyer le film c’est « Raya doit apprendre à faire confiance aux gens, car c’est sa suspicion qui cause des tensions ». Sauf qu’il « fallait » un élément perturbateur pour pousser Raya dans son aventure, il « fallait » créer des tensions pour qu’elles puissent être résolues, et donc il « fallait » donner à Raya des raisons de ne pas faire confiance spontanément aux autres : le film débute alors qu’elle est enfant et qu’elle se lie d’amitié avec Namaari, une fille d’un autre clan, qu’elle lui fait confiance pour lui montrer où est la pierre, et qu’elle se fait trahir. Namaari vole la pierre, qui se brise, ce qui cause l’apocalypse et la statufiction du père de Raya. Dans ce contexte, l’histoire aurait pu raconter comment Raya apprend à choisir à qui accorder sa confiance après avoir vécu une si vive trahison, ou comment elle pardonne à Namaari, ou comment Namaari travaille à se racheter…

Mais l’histoire est lancée suivant d’autres prémisses : la pierre est cassée, chacun des cinq clans de l’histoire en a récupéré un morceau, en termes de cohérence thématique, il « fallait » que l’arc de Raya parle d’union, de confiance.

Tous les éléments du récit s’emboitent parfaitement bien, les motivations du protagoniste (Raya) répondent aux enjeux du worldbuilding. Disney est une machine parfaitement huilée : écrire un récit qui fonctionne n’est pas un problème pour eux.

Sauf qu’en termes de message, le film finit par dire qu’il faut faire confiance à tout le monde, y compris aux personnes qui nous ont déjà trahis à deux reprises (oui y’ a une deuxième trahison).

NB sur les derniers films Disney-Pixar

En fait, je trouve que Raya est un bon exemple pour illustrer ce qui, à mon sens, a tendance à pêcher chez les films Disney, puisqu’il cumule deux pis-aller récurrents (enfin trois si on ajoute « le queer baiting et le fait de queer-coder les méchants ») :

D’abord, le fait de baser son récit sur une structure narrative bien rodée, sans penser qu’il serait parfois opportun de modifier cette structure quand elle diminue la portée symbolique, politique ou émotionnelle du film.

C’est ce qui arrive à la fin d’Encanto : dans le film, la famille Madrigal possède une bougie qui donne à chaque membre un pouvoir spécial. Mais les tensions intrafamiliales (liées aux traumas de la grand-mère) finissent par affaiblir la bougie qui s’éteint, la maison est détruite, tout le monde perd son pouvoir.

Il y a alors une scène super forte où tout le village vient aider les Madrigal à reconstruire leur maison : en remerciement pour tous les services rendus par les Madrigal depuis qu’iels ont leur bougie, et parce que « le vrai miracle, ce n’est pas les pouvoirs, c’est nous tous ». Sauf que : une fois la maison reconstruite, Mirabel ouvre la porte et MAGIE tout revient comme avant. Pour moi, cela détruit tout l’enjeu dramatique dans le seul but de coller à l’idée d’un happy end.

C’est d’autant plus dommage qu’en réalité, la plupart des pouvoirs des Madrigal ne sont… pas franchement désirables : entre l’oncle qui voit le futur et que tout le monde finit par voir comme un oiseau de mauvais augure au point qu’il passe dix ans à se cacher dans les murs de la maison avec les rats (how fucked up), la cousine qui entend absolument tout (dans la vraie vie, on appelle ça une hypersensibilité et c’est un handicap), la tante qui se prend des trombes d’eau sur la tête chaque fois qu’elle est triste, la sœur super musclée qui est juste corvéable à merci et l’autre sœur qui est enfermée dans son rôle de miss parfaite… Mais l’histoire comptait déjà deux chansons où chacune des deux sœurs fait la paix avec son pouvoir, sans compter l’oncle qui lui aussi a un arc d’acceptation de sa précognition, et partant de là il aurait été dommage qu’iels perdent leurs dons au moment où iels commençaient à les aimer.

Ensuite, le fait de présenter une histoire comme universelle alors qu’elle ne l’est pas.

Dans Raya et le dernier dragon, c’est certes bien d’encourager « dans l’absolu » les gens à se faire confiance mutuellement, et à collaborer. Mais le film ne prend pas en compte les cas où la personne en face n’est vraiment pas digne de confiance. Aux personnes coincées dans des relations toxiques, le film semble dire « reste, s’il te traite mal c’est de ta faute : tu ne lui montres pas assez que tu crois en lui, et c’est ce dont il a besoin ».

Il y avait quelque chose de similaire dans Soul : On y suit Joe, un homme noir américain fan de jazz (il ne parle littéralement que de ça, il veut à tout prix devenir musicien pro et pas simple prof de musique dans un collège) qui a un accident et, suite à une série de quiproquos se retrouve non pas dans l’après vie, mais dans « l’avant-vie » où il rencontre 22, une jeune âme qui n’a pas envie de naitre, car elle se trouve bonne à rien.

Le « voyage du héros » va consister pour les deux personnages à découvrir que la vie ne se limite pas à avoir « une vocation », et que l’on peut être très heureux même si on n’accomplit rien d’extraordinaire.

A priori donc, un chouette message.

Sauf que pour aboutir à cette conclusion, on nous montre 22 piloter le corps de Joe : mais elle n’est pas Joe, et tout le monde la préfère elle, du barbier qui est ravi d’enfin avoir avec « Joe » une discussion qui ne tourne pas autour du jazz, à la mère de Joe qui dit pour la première fois à son fils qu’elle est fière de lui au moment où… ce n’est pas son fils.

Le truc c’est que, la manière dont Joe est passionné par le Jazz au point d’être incapable de parler de quoi que ce soit d’autre, pour moi, c’est clairement un intérêt spécifique. Joe (on le voit quand 22 prend les commandes) est aussi particulièrement sensible aux bruits de la ville (il va se rouler en boule dans un coin parce qu’une voiture est passée près de lui). Bref pour moi ce personnage est clairement autiste. Et ce que le film finit par dire c’est : « Tu vois, tout le monde te préférerait si tu n’étais pas autiste ». (Je l’ai mal pris xD).

(Note que j’ai vu des personnes noires faire à peu près la même critique : ce que le film semble leur dire c’est « tu vois, n’importe quelle âme indéterminée donc non-racisée donc blanche gérerait mieux ta propre vie que toi ». À la différence que si l’équipe du film a pu ne pas se rendre compte que leur personnage est autiste-codé, elle savait forcément qu’il est noir)

Précision importante : le fait qu’une histoire s’inscrive dans un schéma un peu traditionnel basé sur du conflit et des épreuves à surmonter n’est pas une mauvaise chose en soi. Parfois, c’est l’histoire qu’on a envie de lire/d’écrire, et c’est très bien. Sans compter que, rappel, si certaines structures sont si courantes, c’est parce qu’elles marchent. Elles marchent sur moi, probablement sur vous également.

Bien sûr, là j’ai l’air de me moquer de tout ça : les personnages remarquables, le schéma triangulaire affuté… mais ça marche sur moi aussi. J’y suis très sensible même. Je pleure beaucoup devant les films ou en lisant des livres. Si un personnage que j’aime meurt, je fonds en larmes — je n’ai aucun esprit critique dans ces moments-là, je n’analyse pas les constructions, je les prends en plein cœur.

[Alice Zeniter, Je suis une fille sans histoire, p.45]Sabrina : Ce qui ne m’empêche pas de faire des scènes qui sont ultrabasiques. Je fais des scènes des fois qui ressemblent à des scènes que t’as déjà vues dans plein de films. C’est correct de le faire aussi quoi. J’ai pas honte de le faire aussi. Tu fais ce que tu veux en fait.

Concrètement, je pourrais citer des œuvres réactionnaires écrites par des auteurs qui utilisent des structures « monomythique » pour se prouver à eux-mêmes que les hommes comme eux sont meilleurs que les autres. Il y en a. (Et j’ai déjà parlé des films Disney où les volontés artistiques quand elles existent doivent composer avec les intérêts financiers de la mégacompagnie)

Mais ce qui me semble davantage intéressant, c’est de regarder de quelles manières les structures peuvent impacter des œuvres pour lesquelles j’ai de l’attachement et de la sympathie. Par exemple, Mers mortes est un roman d’Aurélie Wellenstein dont le plot m’attirait depuis longtemps : dans un futur post-apocalyptique où les océans ont disparu, des spectres de mammifères marins reviennent hanter les humains par vagues. Le héros, Oural (un exorciste chargé de protéger les habitants de sa ville) est un jour enlevé par l’équipage d’un bateau fantôme. L’enjeu sera alors, pour lui et ses nouveaux compagnons, de trouver comment refaire la paix avec la nature mutilée… et peut-être même : ressusciter les océans.

Tout cela promettait un conte écologique dans une ambiance mi-glaçante, mi-poétique.

Sauf que, chose que je n’attendais pas : il s’agit d’un livre d’action. Pour sauver l’océan, le capitaine du vaisseau fantôme qui kidnappe Oural est bien déterminé à se battre : il lui faut récolter des âmes humaines et les offrir en sacrifice. L’action marche parfaitement bien, la tension est au rendez-vous, il y a des scènes de combat épique contre les marrées fantômes et pour récupérer des âmes humaines, des passages déchirants, un capitaine de vaisseau moralement gris, des relations complexes (et amoureuses) entre Oural et le capitaine… J’ai passé un excellent moment de lecture.

N’empêche que je ne peux m’empêcher de trouver la portée écologique du texte diminuée par cette débauche d’action : il me semble que c’est l’individualisme, l’idée même qu’il est acceptable de sacrifier certaines personnes pour en sauver d’autres, qui cause des désastres écologiques. Comment le salut pourrait-il venir des mêmes travers ?

Partie bonus : représentation et structures narratives

Un point que j’aimerais aborder pour conclure sur l’importance de parler des structures : souvent, quand je vois passer des critiques de livres « problématiques », cela concerne des points liés à la représentation : Tel livre ne serait pas on bon livre, car il ne donne pas une bonne représentation de [insérer catégorie minorisée].

Mais à bien y réfléchir, je pense qu’aucune représentation n’est mauvaise en soi. C’est la répétition d’une représentation similaire qui finit par le devenir.

Souvent, quand on dit « c’est une mauvaise représentation », on veut dire « cela donne une image clichée/néfaste de telle ou telle identité », sauf que des personnes réelles qui donnent une mauvaise image de telle ou telle identité… ben ça existe. On ne va pas les effacer.

Dans Dans la maison rêvée, Carmen Maria Machado raconte sa relation toxique avec une autre femme. Le livre parle des violences psychologiques subies, mais aussi de la difficulté à en parler quand la relation toxique est spécifiquement lesbienne. Elle écrit :

Après toutes ces années, si je ne devais lui dire qu’une seule chose, ce serait : « mais putain, arrête de donner une mauvaise image de nous. »

[Carmen Maria Machado, Dans la maison rêvée, p.198]Il n’est pas déplacé de dire à un artiste qu’il a une responsabilité dans le fait de choisir qui endosse le rôle du méchant, mais ce n’est pas si simple.

[…] Nous méritons que nos méfaits soient représentés au même titre que notre héroïsme, car lorsque nous refusons à un groupe la possibilité même de ses méfaits, c’est son humanité toute entière que nous nions.

[Carmen Maria Machado, Dans la maison rêvée, p.86]

Pour moi, les critiques de « mauvaise représentation » sont bien souvent des critiques « de niveau 1″ : quand on remarque des choses qui nous mettent mal à l’aise, mais qu’on n’a pas forcément assez d’expérience ou de recul pour analyser plus en détail (par exemple parce qu’on n’est pas directement concerné par la problématique abordée).

Par exemple, quand on fait le recensement des sorties LGBTQ+ pour fantastiqueer, on n’applique aucun jugement de valeur sur la qualité des livres : on les recense tous (il y a la section « avis » pour dire ceux qu’on recommande ou pas). Aussi, je me rends bien compte que je n’ai aucun problème à ajouter des titres hyper douteux où la représentation LGBT semble dès la 4e de couv plus relever de la fétichisation que d’autre chose… et je suis par contre super réticente quand il s’agit d’ajouter un titre qui m’a l’air raciste.

Pour donner un exemple peut-être plus concret, j’avais lu Les Tentacules de Rita Indiana à sa sortie en France. Dans ce roman de science-fiction, on suit notamment plusieurs artistes en résidence dans les Caraïbes, l’un d’entre eux étant un homme noir sexiste, et raciste (racisme internalisé) et désagréable. J’avais trouvé le livre fort intéressant par de nombreux aspects, mais je ne savais pas quoi penser de la représentation de ce personnage. Or nous avons reparlé de ce livre lors de l’interview :

Ketty : Je suis Antillaise donc j’ai retrouvé plein de trucs de l’ambiance des Antilles. Et donc ça n’a pas fini de décanter, je sais pas. Je suis contente de l’avoir lu.

Moi : Mais tout le racisme intériorisé, je voyais pas où ça allait…

Ketty : Tu voyais pas où ça allait parce que ce racisme intériorisé ne servait pas à porter un message sur les races ou les gens. C’est simplement la matière des personnages. Quand tu vis en République dominicaine et que t’as telle ou telle apparence, ce n’est pas rien, c’est une caractéristique, mais en fait c’est pas le sujet. Donc effectivement, ça sert pas un dessein particulier, ça peut paraitre de trop : à quoi ça sert de se foutre de la gueule du grand noir là, si c’est pas pour le buter à la fin ? Bah non, c’est pas le but.

Tout cela pour dire : on peut parler de mauvaises représentations, bien sûr, il y en a. Seulement je pense qu’il faut garder à l’esprit deux choses :

La première, c’est que l’analyse des « mauvaises représentations » (je mets des guillemets, car cela me parait fort binaire la dichotomie bonne/mauvaise) sera sans doute plus intéressante si elle est statistique : que l’on cherche les récurrences de tel ou tel cliché et l’image globale que cela finit par véhiculer. À ce compte, si on décortique une œuvre en particulier, ce sera à titre d’exemple.

La deuxième, c’est qu’au-delà de « tel personnage est-il cliché ? », ce qui va déterminer si oui ou non cela vaut la peine de le pointer du doigt, c’est tout le contexte autour, et notamment donc : la structure narrative.

Le corolaire de tout cela, c’est que les « bonnes représentations » ne font pas tout.

Pour moi, penser la diversité des représentations comme étant l’aspect le plus important d’une histoire progressiste est ce qui rend la littérature dite « Young adulte » si décevante à mes yeux : ce genre me semble avoir émergé en réponse aux gouts littéraires d’adultes (dont j’ai moi-même fait partie pendant longtemps) ayant grandi avec une littérature jeunesse riche, montrant des personnages de tous horizons (bon à mon époque c’était surtout « au moins y’ avait des personnages féminins », mais une diversification est à l’œuvre) vivre des aventures. Une fois adulte, ce public peine à trouver sa place dans une littérature trop souvent encore dominée par des héros masculins, blancs, virils (avec tout ce que ça implique de sexisme).

Aussi, rien que le fait d’avoir, pour une fois, ne serait-ce que ça, une héroïne plutôt qu’un héros : c’est un bol d’air.

Mais de plus en plus souvent : cela ne me suffit pas/plus (notez que c’est pas forcément grave en soi, de me rendre compte que je suis plus la cible).

Je suis tombée il y a quelques jours sur une vidéo (en anglais) qui explique assez bien mon ressenti en se focalisant sur la mode des dystopies « young adults » dans la lignée de Hunger game. Dans « The rize and fall of tean dystopias », la youtubeuse Sarah Z explique ce qui selon elle diffère entre les dystopies destinées à des adultes et celles pensées pour un public plus jeune : les deuxièmes prennent une tournure plus personnelle.

En effet, il est difficile d’expliquer le fascisme ou le capitalisme à un ado, mais l’identification constituant un premier pas, on peut lui raconter des histoires plus personnelles qui sont de l’ordre de ce qu’il vit déjà dans sa vie quotidienne, de type « et si le gouvernement mettait en place un truc pour choisir à ta place le meilleur couple, et que du coup tu pouvais pas sortir avec Thomas alors que c’est obviously le plus beau garçon de ta classe ? ».

La plupart des romans YA dystopiques qui ont fait suite à Hunger Game n’avaient rien de spécial à dénoncer. Souvent, le gouvernement était en chasse de gens qui étaient « spéciaux » (par exemple en raison de pouvoirs psychiques). Toutes ces histoires finissaient par avoir des fins simplistes où les problèmes se résolvaient parce que les héros·ïnes battaient le méchant™.

Dans Divergente par exemple (une des séries de livres « post-Hunger game » les plus populaires) l’héroïne est… divergente, ce qui veut dire qu’elle a… plusieurs traits de personnalité en même temps (bref comme tout le monde quoi), et c’est pour cela qu’elle est pourchassée par le gouvernement. Le système de caste qui trie les gens en fonction de leur trait de personnalité n’est pas remis en question : le problème, c’est seulement qu’une des factions devient maléfique (il faut les vaincre) et que les divergents cool-kids sont pourchassés (il faut faire stopper ça en prouvant que les divergents sont… supérieurs à tout le monde parce qu’iels sont… génétiquement purs ? Ouais bad take).

Au final, l’histoire a des allures de dystopie (un monde avec un système pourri et un héros qui lutte pour s’en sortir), mais c’est plus un prétexte à l’action et à la mise en avant d’un. e héro. ïne badass.

Dans un autre registre (fantasy adulte cette fois), Le Prieuré de l’oranger est un roman de Samantha Shanon qui a été beaucoup loué pour la qualité de ces représentations : C’est un monde de fantasy avec des dragons et une romance lesbienne centrale, il y a un reinaume plutôt qu’un royaume, les personnages féminins ne se font pas agresser sexuellement à tous les coins de rue… que demander de plus !

Le roman fait mille pages que je n’ai pas vues passer, j’étais totalement investie et impressionnée de voir les différents éléments de l’intrigue s’aligner en un tout cohérent. Vraiment : je ne regrette pas de l’avoir lu.

Oui sauf qu’au-delà de ça… les personnages principaux n’ont de l’importance que parce qu’iels sont désigné·es par des prophéties ou descendant·es d’une lignée puissante au pouvoir depuis des siècles, quant au reinaume : la reine n’existe que pour engendrer son héritière. Cela ne me parait pas anodin, politiquement.

Alors à tout prendre : je préfère Les Tentacules, ses n**** à longueur de paragraphes et son héros trans qui ne se genre au masculin qu’à la seconde où il obtient l’équivalent science-fictif d’une chirurgie de réassignation sexuelle.

Bref, la représentation ne fait pas tout. Loin s’en faut. Sans compter qu’un livre « sans représentation » peut fort bien être réapproprié.

Saul : J’ai pas forcément cette idée que l’écriture qui va le plus me transporter c’est celle qui va être la plus anormale. Je crois qu’il y a aussi un mystère de ce que nous fait l’écriture. Il y a des rencontres avec des textes… C’est pour ça aussi que c’est intéressant qu’il y ait des lectures queers. Les lecteurices sont pas mal libres quand même. C’est très bateau ce que je vais dire, mais la part de co-construction de l’œuvre par les lecteurices est quand même importante.

(Cadeau pour illustrer : cette vidéo de la chaine youtube AreTheyGay volontairement dans la suranalyse une figure aussi hétéronormative que Barbie : « Overanalyzing the Barbie movies with a queer Marxist theory ». L’idée c’est que, justement parce que l’hétérosexualité est considérée comme allant de soi, il n’est même pas nécessaire de la montrer. En conséquence : les films Barbie se concentrent sur des amitiés entre femmes qu’il est d’autant plus facile de relire comme des romances lesbiennes que les amitiés féminines sont rarement représentées. La conclusion c’est : est-ce que Barbie est gay ? Comme tu veux. C’est un jouet, le principe c’est que tu en fais ce que tu veux.)

Bien sûr, un débat « est-ce mieux d’avoir de la diversité dans les personnages, mais une structure classique, ou une structure intéressante, mais portée uniquement par des personnages cishetéro blancs valides ? » serait absurde. En fait, les deux marchent ensemble. J’insiste autant sur les structures dans un contexte où elles sont trop souvent négligées.

Saul : C’est aussi à ça que ça sert de sortir du schéma du héros : les personnages sont plus que des instruments. À partir du moment où il n’y a pas une espèce de grand projet dans le roman, « c’est ça l’enjeu : il faut trouver la pierre magique ou empêcher l’astéroïde de s’écraser sur la terre », d’un seul coup, les gens existent autrement que comme accessoires à une action principale.

Sabrina : Je suis tributaire moi aussi d’un certain nombre de structures inconscientes. C’est-à-dire que je vais utiliser des structures assez larges d’évasion du prisonnier, ou de la quête pour trouver un objet magique et se trouver soi-même. Mais mon travail consiste, en temps réel quasiment, à subvertir et à détruire toutes les structures narratives qui potentiellement émergeraient dans mon récit. À partir du moment où je vois une structure narrative qui émerge dans mon récit, je la laisse se déployer un moment donné pour qu’on puisse comprendre quel est mon point de départ, mais mon but c’est de la détruire en fait.

Mon processus de destruction de la structure narrative pour moi fait partie intégrante de la création poétique. C’est-à-dire que tu peux poser des intentions structurelles qui ne sont que ça : que des intentions.

Ça marche aussi pour les clichés, c’est-à-dire pour les figures formelles, mais je trouve que là où c’est vraiment fort c’est les structures narratives : C’est pas simplement de dire « ah vous croyez qu’en fait la princesse c’était une femme, mais en fait c’est un homme ! », c’est pas de ça dont on parle, c’est littéralement de dire qu’en fait le mec qui veut aller sauver la princesse, il va finir par baiser son cheval dans un marécage, il va rencontrer une grenouille qui va lui expliquer la vie, et il va finir par lui demander de lui lécher le dos. Voilà. Un truc dans ce genre-là.

Par ailleurs, bonus : quand on décentre la critique (positive ou négative) des questions de représentation pour s’intéresser davantage aux structures, alors on s’éloigne des préoccupations liées aux identités des uns et des autres (des personnages et des autaires) pour parler de ce qui est vraiment intéressant : le contenu du livre.

Parce qu’en réalité, les tables rondes sur « la diversité » sont comme les débats « jardiniers ou architectes » : ça tourne en rond.

Ketty : J’ai refusé récemment de faire ENCORE une table ronde sur la diversité. La question que je me suis posée c’est « est-ce qu’ils vont la faire quand même et trouver quelqu’un qui sera content de la faire ? Ou est-ce qu’ils vont comprendre que c’est peut-être une bonne idée de faire attention à la diversité quand tu fais ta liste d’invités pour ton évènement, et que après, une fois que les gens sont là, tu leur fous la paix. Tu peux leur poser des questions sur les raisons pour lesquelles ils sont là : si c’est un illustrateur, qu’il parle de ces illustrations. »

J’ai répondu : si le problème de la diversité est si important, faites une table ronde entre personnes blanches, et première question : « Est-ce que l’entre-soi nous dérange ? » Si la réponse est non, ben c’est fini, y’ a plus de tables rondes. Si la réponse est oui : « Que pouvons-nous faire autrement ? »… Plutôt que de venir me chercher moi. Qu’est-ce que tu veux que je dise ? « Ah c’est horrible d’être discriminée. Humm. Oh oui oui oui. Mais vous, vous êtes gentils : vous m’avez invitée à parler donc je ne suis plus discriminée. Le problème est réglé. » C’est bon, ça va… On a déjà joué à ça.

On parlait d’avoir plusieurs caractéristiques pour les personnages, mais on côtoie des personnes qui sont pas capables de le faire pour des individus. La marge de progression est grande : comment tu peux accéder à des personnages qui ont plusieurs caractéristiques si tu n’arrives pas à voir tes semblables comme étant capables d’en avoir plusieurs ? C’est un peu déprimant quand on y pense.

La gentrification des structures

Ou pourquoi la littérature est plus riche qu'on ne pense

Cela étant dit, je ne suis pas la première personne à parler de l’importance des structures narratives et des idées qu’elles véhiculent jusque dans l’inconscient collectif. Ursula LeGuin le disait déjà avant ma naissance, en 1986, dans son fameux essai La Théorie de la fiction panier.

C’est l’histoire qui fait la différence. C’est l’histoire qui me cachait mon humanité, l’histoire que racontaient les chasseurs de mammouth à propos de raclée, de viol, de meurtre, à propos du Héros. L’histoire merveilleuse et empoisonnée du Botulisme. L’histoire-qui-tue.

Il semble parfois que cette histoire touche à sa fin. Nous sommes plusieurs à penser, depuis notre coin d’avoine sauvage, au milieu du maïs extra-terrestre, que, plutôt que de renoncer à raconter des histoires, nous ferions mieux de commencer à en raconter une autre, une histoire que les gens pourront peut-être poursuivre lorsque l’ancienne se sera achevée. Peut-être. Le problème, c’est que nous avons tous laissé nos êtres devenir des éléments de l’histoire-qui-tue, et que nous pourrions bien nous éteindre avec elle. C’est donc avec un certain sentiment d’urgence que je cherche la nature, le sujet et les mots de l’autre histoire, celle qui jamais ne fut dite, l’histoire-vivante.

[Ursula Le Guin, Théorie de la fiction panier]

Mais si nous sommes plusieurs, que nous l’étions par le passé et que nous le somme encore : d’où vient que l’on peine encore tant à trouver ces « histoires vivantes » donc Le Guin parlait ?

La première raison, la plus évidente, est que nous sommes toustes influencé·es par le reste de la littérature/pop culture.

Sabrina : Et puis tout ça c’est informé par tout ce que j’ai lu, tout ce que j’ai emmagasiné dans ma vie et bouffé de structures. Parce que je suis bourrée de structures ! J’ai bouffé je sais pas combien de bouquins, de films, de jeux vidéos dans ma vie quoi. Tout ça, toutes ces situations, elles existent déjà dans ma tête. J’ai juste à piocher dans des situations infinies, des patterns que les gens connaissent déjà probablement.

Ketty : Ceci dit, si je réfléchis, je crois que Eugénie grandit doit pas être très éloigné du monomythe. Si je te résume : c’est cette gamine (bon on a pas ce moment où tout va bien parce que tout va pas bien, elle est ado donc ça ne peut pas aller) qui s’interroge sur « qu’est-ce que je suis ? » et « qui je suis ? » parce qu’elle a toujours été à part. Et elle découvre qu’elle est a été fabriquée. […] Elle elle va essayer d’en savoir un peu plus donc il va y avoir des obstacles, et il va y avoir là-dedans sa rencontre avec sa vocation. […] Et donc effectivement tout s’emballe vers la fin où on ne sait pas ce qui va se passer… et il se passe un truc. Purée je l’ai fait ! Sans faire exprès ! J’suis désolée ! [rire]

Ce que je trouve intéressant, là-dedans, c’est que malgré tout en France, nous n’avons pas comme aux États-Unis de réelle possibilité d’étudier l’écriture créative à la fac comme on peut apprendre d’autres pratiques artistiques aux Beaux-Arts, dans des écoles de cinéma ou en conservatoire. Il y a bien trois ou quatre formations qui ont ouvert, mais elles ne sont accessibles qu’au niveau master et le plus ancien date seulement de 2010.

En vérité, c’est un avantage et un inconvénient : d’un côté, ça participe au fantasme éculé de l’écrivain romantico-dépressif dont les mots jaillissent, poussé par une inspiration créatrice presque divine que toute forme de considération matérielle, de la possibilité de se former à l’existence d’un statut financier, viendrait entacher. Mais d’un autre côté, cela laisse aussi une forme de liberté de choisir par quoi on a envie d’être influencé·es.

Ketty : Moi je suis totalement autodidacte de l’écriture. Je ne me suis pas inventée toute seule dans mon coin, j’ai beaucoup lu, donc j’en ai appris des choses que j’ai lues. Ça a certainement nourri un gout pour certaines structures de manière inconsciente. Mais j’ai pas appris de technique d’écriture. Et j’en suis plutôt contente. Je me suis intéressée après coup à comment c’est censé marcher, mais je suis contente d’avoir exploré toute seule et d’avoir trouvé des formes qui me plaisent avant d’avoir eu des leçons sur voilà comment il faut faire. J’imagine que ça m’aurait un peu coincée. L’écriture en France c’est juste un truc qu’est sensé être magique et si t’y vas avec un mode d’emploi, p’t’être tu passes à côté de ce qui te convient réellement. Et quand t’es hors norme dans le reste de ta vie, ça peut être pas mal de… « fin voilà : de trouver ce qui te convient réellement.

Saul : Moi pareil : j’ai pas étudié pour ça, je fais pas d’ateliers d’écriture, j’ai pas fait de formation… et j’y trouve une grande liberté en fait. Après je suis persuadé que dans mon écriture, tout simplement comme du disais Ketty, à force de lire, de voir des films, y’a forcément des principes narratifs qui infusent quelque part dans ma tête. Et c’est sûr que je dois en reprendre. Je trouve qu’il ya une forme de liberté aussi à être autodidacte, c’est clair. Ça t’autonomise de pleins de schémas, de plein de recettes. Ptet que j’y reviendrai plus tard, ptet que ça m’intéressera d’être moins dans l’intuition et de comprendre ce que je fais. Mais pour le moment ça me va assez bien de faire de la prose sans le savoir.

J’entends souvent dire qu’il n’y a pas assez d’autaires professionnel·les en France, au sens où les jeunes autaires qui proposent leurs textes pour la première fois à des maisons d’édition n’ont travaillé qu’en solo ou avec les conseils d’une poignée de bêta lecture. Il y a des enjeux propres à l’édition qu’iels ne connaissent pas et sur lesquels il faut les former… Et ensuite, une fois qu’iels ont publié leurs premiers romans, iels risquent de se faire rattraper par les enjeux économiques : le marché du livre francophone est petit, le marché du livre d’imaginaire francophone l’est plus encore, même si l’on touchait 100 % des revenus générés par la vente d’un livre (dans la pratique, on est content·es avec 10 %), on ne s’en sortirait pas.

Mais en même temps, je pense à cet extrait de l’essai de Sarah Schulman, La Gentrification des esprits, dans lequel elle évoque le tout début des formations de “creative writing” aux États-Unis :

J’admets avoir envisagé d’obtenir un MFA [Master of Fine Art, diplôme de Beaux-Arts] quand j’ai appris ce que c’était. Lorsque j’en entendis parler pour la première fois, j’avais déjà publié deux livres, mais alors que le monde de l’art commençait à se gentrifier autour de moi je réalisais que le MFA était nécessaire à la socialisation et pour se faire des contacts. […] Je suis allé passer mon premier jour en classe. […]Après le cours Grace [Paley, l’enseignante] me regarda.

“Viens dans mon bureau, me lança-t-elle avec son accent New-Yorkais non restitué ici. ‘Écoute, me dit-elle lorsque la porte fut fermée. Tu es déjà une vraie auteure. Vraiment. Tu n’as pas besoin de suivre ce cours. Rentre chez toi.

Je partis donc et ne revins jamais. Elle m’avait sauvée.

[Sarah Schulman, La Gentrification des esprits, p.96]

Alors au fond, c’est peut-être une force : qu’en France la norme soit toujours de débarquer de nulle part avec nos histoires cheloues.

Et tout cela m’emmène à la deuxième raison qui fait perdurer les récits classiques. C’est lié à ce que Sofia Samatar disait plus haut (la définition facile d’un archétype, c’est simplement quelque chose qui existe depuis longtemps) : il y a une forme de gentrification, c’est-à-dire une réappropriation par la norme de ce qui, à l’origine, est produit par la marge.

Les véritables artistes — ceux·celles qui inventent plutôt qu’ils·elles ne reproduisent — ont besoin de la contre-culture comme espace de jeu.

[…] L’invention formelle n’est pas intrinsèquement progressiste, comme nous l’ont appris les clips vidéos, l’infographie ou les samples. L’invention formelle poursuit un but radical lorsqu’elle exprime des points de vue non conventionnels, c’est-à-dire lorsqu’elle étend le registre de l’expérience humaine. Bien que de nombreux·euses hétérosexuel·les évitent de parler du destin, de la fatalité romanesque, du mariage ou de la parentalité, ces structures immédiatement reconnaissables et éculées sont la base de la représentation dominante. En d’autres termes, la plupart des hétéros bourgeois connaissent déjà le script auquel leur vie est censée se conformer avant même qu’elle n’ait commencé. Les choses étaient différentes pour les queers d’avant l’assimilation. Nos vies étaient des œuvres bizarrement structurées en dehors de toute prédétermination, des histoires inconnues qui n’avaient jamais été racontées. La culture dominante nous a appris que nous étions des parias esseulé·es, puis a fait tout son possible pour que cela devienne la réalité. C’est du conflit entre notre détermination à exister véritablement en pleinement en tant que personnes, et notre lutte à l’encontre des fausses histoires propagandistes, ou des silences encore plus puissants, qu’est née la culture queer.

[Sarah Schulman, La Gentrification des esprits, p.79]Beaucoup d’artistes que je connais et qui m’éduquèrent étaient des parias. Ils·elles […] envoyaient se faire foutre les valeurs de la culture dominante. Tout cela leur a permis d’initier de nouvelles idées artistiques plus tard appréciées par tous·tes. Beaucoup d’entre eux·elles moururent ou furent marginalisé·es. Et ils·elles furent en partie remplacé·es par des personnes éduquées et diplômées dans des institutions hors de prix. [Ces] étudiants commençaient à produire à l’intérieur d’un genre désormais établi, qualifié ‘d’expérimentale’. Cela n’avait plus rien d’expérimental, il s’agissait plutôt d’un ensemble de paradigmes conventionnels, inventés par leurs professeur·es — dont beaucoup n’avaient pas de MFA.

[Sarah Schulman, La Gentrification des esprits, p.93]

L’idée c’est que les innovations (formelles, structurelles, etc.) si elles gagnent en popularité, finissent par ne plus être des innovations. Or à force d’être répétées, y compris par des personnes qui sont moins marginalisées/radicales dans leurs démarches, ses ex-innovations finissent par devenir à leur tour des morceaux de la structure dominante.

Saul : Le cliché c’est un archétype qui a dégénéré.

Mais cela va plus loin que cela, ce n’est pas seulement une question de ‘les copies sont moins bien que l’originale’. Ce qui arrive aussi, c’est qu’alors qu’une œuvre entre dans l’inconscient collectif, beaucoup de gens se mettent à ‘connaitre l’œuvre’ sans l’avoir vraiment vue/lue.

J’ai réalisé ça alors que (et je ne m’y attendais pas) la moitié·es de mes invités se sont mis à me parler de leur amour pour Tolkien.

Sam : Je suis vraiment très fan de Tolkien, et il ne décrit pas les batailles. Je voulais faire la même chose dans mon propre livre. L’idée, c’est que les batailles et la guerre sont sales, il n’y a pas de raison de les présenter comme héroïques ou significatives. Or il n’y a qu’un seul moyen d’éviter cet écueil : ne pas les montrer. Car même avec une description qui montre l’horreur des combats, il y a toujours un risque que les lectaires les trouvent chouettes ou fun.

Sabrina : Je suis une grande fan de Tolkien moi tu sais, et Tolkien il a dit quelque chose d’extrêmement important sur la construction de monde : elle se fait avec des mots, avec des langues. Elle se fait pas avec de grands paramètres comme les dieux et autres machins. C’est un by-product ça, un truc de jeu de rôle, pas de littérature. La création de mondes littéraires se fait avec des mots.

Mais qu’est-ce que l’inconscient collectif a retenu du Seigneur des anneaux (porté par des gens comme moi qui n’ont, en fait, jamais lu les livres) : du folklore de créatures « de fantasy » (Hobbits, Elfes, Nains, Hunt, Humains, Dragons ou Magiciens) lancées dans une quête épique pour détruire l’anneau unique, des scènes de batailles gigantesques tournées à grand renfort d’effets spéciaux. On retient Gimly et Legolas qui font un concours de qui tue le plus d’ennemis, de qui est le plus héroïque des guerriers.

Du côté science-fiction, il est arrivé sensiblement la même chose avec Le Cycle des robots d’Asimov : il avait pour but de proposer une histoire différente de celles trop de fois répétées où, tel le monstre de Frankenstein, la créature (les robots) développe une conscience et se rebelle contre le créateur (les humains). C’est ce qu’il explique dans la préface du livre.

Je commençai, en 1940, à écrire des histoires de robots de mon cru… Jamais, au grand jamais, un de mes robots ne se retournait stupidement contre son créateur sans autre dessein

que de démontrer pour la énième fois la faute et le châtiment de Faust.

Sottises ! Mes robots étaient des engins conçus par des ingénieurs et non des pseudo-humains créés par des blasphémateurs. Mes robots réagissaient selon les règles logiques implantées dans leurs « cerveaux » au moment de leur construction.

[Isaac Asimov, préface au Cycle des robots]

Les nouvelles du Cycle des robots sont construites de façon tout à fait atypique, si on les compare au monomythe de Campbell : il n’y a pas de héros, pas d’antagoniste, pas vraiment d’action, aucune transcendance de type « j’ai vaincu les obstacles et j’en reviens changé ». Il n’y a que des énigmes logiques : les robots sont simplement soumis à trois lois, qui parfois se contredisent, alors ils tournent en rond.

Dans l’une des nouvelles, un robot ne peut avancer que s’il y a un humain qui le pilote, or il doit se rendre dans une zone radioactive qui mettrait le pilote en danger. Alors le robot est tiraillé entre deux commandements « ne jamais mettre un humain en danger » et « toujours obéir aux humains sauf si cela entre en contradiction avec la loi précédente ». Il ne peut plus avancer (cela mettrait l’humain en danger) ni reculer (il désobéirait).

L’histoire consiste simplement à comprendre dans quel paradoxe le robot est coincé.

Mais l’adaptation cinéma (I, robot) raconte… l’histoire d’une intelligence artificielle qui se rebelle contre les humains (c’est présenté sous la forme « j’ai constaté que vous faites n’importe quoi, vous les humains, et donc je suis arrivée à la conclusion que tous vous exterminer est la meilleure façon d’y parvenir »). Même au niveau des personnages : Susan Calvin qui était dans les nouvelles une vieille femme acariâtre qui préférait la compagnie des robots à celle des humains devient l’intérêt romantique du héros.

Dans ces deux exemples, le contresens sur la nature de l’œuvre se fait au moment de l’adaptation au cinéma. Mais c’est un processus qui peut arriver beaucoup plus vite. Dans sa dernière publication, L’Évangile selon Myriam, Ketty Steward propose un texte à mi-chemin entre le roman et le recueil de nouvelles. On nous présente brièvement Myriam, une jeune fille vivant dans un futur post-apocalyptique. Son rôle, au sein de sa communauté consiste à écrire un évangile à partir des bribes culturelles qui ont survécu au passage du temps. Mais l’essentiel du texte, ce n’est pas la vie de Myriam (qui meurt au début du roman), c’est le contenu même de ce qu’elle a écrit : des réécritures de contes, de passages bibliques ou de mythes dont la juxtaposition révèle des affinités thématiques.

Ketty : Plusieurs critiques [de L’Évangile selon Myriam] ont essayé de donner un peu d’héroïsme à Myriam alors que, quand même, elle grille au début. J’ai fait exprès de la faire crever direct. Donc laissez-la tranquille ! Mais non, il faut l’héroïser, dire qu’elle crée de nouvelles vérités, parce que c’est très compliqué visiblement, quand on a l’habitude de lire certains types de bouquins, de s’imaginer qu’on est face à quelque chose d’autre.

« Oui, mais du coup, ce qu’elle essaie de…

— Bah non, elle essaie probablement de survivre, juste. Il faut bien qu’elle fasse un truc et elle sait rien faire d’autre qu’écrire. C’est tout.

— Oui, mais elle réussit !

— Oui… tellement qu’elle est plus là pour en parler, s’tu veux, donc… »

Il y a une appétence quand même pour cet héroïsme, et une envie de le voir même quand on le met pas. Je ne me suis pas contentée de ne pas le mettre : je l’ai un peu brisé le machin, dans l’œuf. Mais non. On en veut quand même. Fais-nous rêver.

Alors je ne peux m’empêcher de me demander : combien y en a-t-il, des livres qui tentent de faire des choses, mais que l’on ne voit pas quand bien même on a le nez dessus ?

Le neuf n'existe pas

Ou alors, il est partout

Pour faire ma liste d’invité·es et de questions, j’ai réfléchi aux romans qui m’avaient marqué ces dernières années et à leurs points communs. Il m’apparaissait que la plupart se focalisaient sur leurs personnages plutôt que sur l’intrigue. Quelque chose de cet ordre :

Sofia : La définition de ce qu’est « un évènement », de ce que « quelque chose arrive dans le temps » veut dire, peut énormément varier. Typiquement, particulièrement en fantasy et en héroïc fantasy (qui sont les genres littéraires de mes romans), je crois qu’on a tendance à attendre que ces évènements soient physiques. Mais beaucoup de choses peuvent arriver à l’intérieur d’une personne. « Penser » peut être un évènement. Les processus de réflexion sont des évènements. Les émotions également. Et parfois, ces évènements internes sont plus puissants et ont un effet plus durable sur les gens que des contingences externes et physiques. Alors j’aime quand cela est dépeint de manière plus directe et détaillée dans la littérature de fiction, en fantasy.

Seulement, comme me l’a justement fait remarquer Sam Mariem Corrèze quand je lui ai demandé ce qu’iel pensait d’une action centrée sur les personnages d’avantages que sur l’action : se centrer sur les personnages, c’est un peu le propre du roman.

Sam : Ta question est intéressante parce que de mon côté, j’ai toujours considéré que les romans étaient justement un type de littérature centrée sur les personnages. C’est ce j’ai appris à l’école : « Flaubert n’écrit pas des histoires, il écrit des personnages ! ». Cela me plaisait : l’idée d’écrire des personnes imaginaires, que tu puisses créer quelqu’un, et qu’il/elle aura l’air assez réel et tangible pour que les gens soient prêts à lire un roman entier sur sa vie. Je ne sais pas si j’y suis parvenu, mais je crois que c’était cela, mon objectif : écrire l’histoire d’un personnage. L’action et les décors sont secondaires, ce qui compte, c’est par quelles émotions et challenges passe le personnage.

En fait, il faut surement replacer les choses dans leurs contextes : j’ai beaucoup parlé d’Ursula LeGuin (comment parler de structures narratives sans au moins évoquer sa théorie de la fiction panier), mais une chose qui m’avait marqué à la lecture de son recueil d’essai Le langage de la nuit, c’est à quel point elle parlait de la SFFF de son temps, qui, le genre évoluant, n’était plus tout à fait la SFFF du mien. Je me souviens par exemple qu’un des textes expliquait pourquoi à son avis, la « vraie » fantasy se devait d’être écrite dans un langage particulier, car employer un vocabulaire et un phrasé contemporain équivaudrait à planter sa tente sur une aire de camping à côté d’une autoroute et appeler ça du trekking sauvage (la métaphore est d’elle).

La science-fiction, à l’époque de LeGuin, était souvent écrite dans un style tranchant qui rappelait la rigueur des publications scientifiques. Les personnages étaient des scientifiques qui, souvent, n’avaient pas tellement de vie sociale en dehors de leurs travaux.

Sam : Quand j’ai découvert Ursula LeGuin, je me suis dit « oh ! Alors j’ai le droit d’écrire des histoires qui n’auront de sens que pour moi et pour les personnes qui voudront bien trouver du sens à mes textes ? » Si tu lis Ursula LeGuin juste pour le plaisir ou te vider la tête, tu ne comprendras pas. Cela ne veut pas dire que tu es bête, seulement, il faut vouloir trouver un sens à ses histoires, qui vont à contre-courant de ce dont on a l’habitude.

Aussi, en tant qu’auteur, j’ai l’impression qu’elle écrit comme une anthropologiste, ce que j’apprécie énormément. Elle écrit à propos d’autres cultures avec révérence et curiosité.

Et en vérité, si l’on s’est habitué·es à ce type de protagonistes en science-fiction, cela n’en reste pas moins un moyen de subvertir le monomythe : il y a des obstacles techniques sur la route des scientifiques, mais ce ne sont pas des obstacles que l’on franchit en se battant, il faut au contraire se montrer attentif, à l’écoute du monde autour. Quant à la révélation, ce n’est pas le personnage qu’elle fait grandir, c’est l’étendue des connaissances collectives.

Depuis, la SF a évolué, ce qui veut dire qu’elle s’est diversifiée : certains livres continuent de mettre en scène des scientifiques :

Sofia : Renee Gladman a écrit la tétralogie Ravicka. Le premier tome s’appelle Voyage à Ravicka. L’histoire est celle d’une linguiste qui se rend dans la ville fantastique de Ravicka […]

J’adore ces livres parce que, d’abord, ils racontent l’histoire d’une chercheuse. Pas un sorcier, pas un guerrier, une linguiste. Et aussi, parce que la langue est si belle (Renee Gladman est poète, elle est peu connue comme autrice de fantasy, mais très connue en tant que poète). L’attention

portée à la langue et à la communication dans cette société vraiment différente est incroyable. Par exemple, il y a une grande importance de la gestuelle, ce qui nécessite un apprentissage, pour nous et pour la narratrice.

Pour ma part, je garde un excellent souvenir d’Annihilation de Jeff VanderMeer, roman dans lequel l’héroïne est une biologiste si fascinée par les mutations de la zone qu’elle part explorer, que tout ce

qu’elle décrit, qui en d’autres circonstances serait purement horrifique, m’est apparu comme beau, presque doux.

D’autres explorent d’autres voies, plus romanesques, centrées sur les émotions des protagonistes et leurs relations sociales (en amitié, en amour, en collectivité, etc.).

J’ai déjà parlé d’Asimov, mais il me semble que l’adaptation en série de Fondation témoigne bien de cette évolution : dans les livres, les personnages sont tous des hommes scientifiques qui parlent de façon très académique de la psychohistoire. Certains changements opérés par la série visent à mettre plus d’action, comme le fait que Salvor Hardin passe de « maire qui résout les conflits par la négociation » à « gardienne qui résout les conflits en se battant ». Mais d’autres me semblent relever d’une volonté d’humaniser les personnages. Par exemple, l’assistant de Hari Seldon, Gaal Dornick n’est plus seulement mathématicienne hors pair, elle est aussi issue d’un certain contexte social (elle est née sur une planète où les sciences sont interdites), elle a une vie sentimentale (une romance avec le bras droit d’Hari Seldon), elle tombe enceinte, etc.(NB : il y a aussi une volonté de diversifier le casting puisqu’aussi bien Salvor Hardin que Gaal Dornick sont jouées par deux femmes noires, alors que c’était des hommes dans les livres).

Il me semble qu’un des essais du Langage de la nuit témoigne de l’évolution du genre de la SF : Dans Science Fiction and Mrs Brown, LeGuin se demande s’il serait possible de rencontrer de véritables personnages, à l’instar de la Mme Brown décrite par Virginia Woolf dans son essai M. Bennett et Mme Brown. Quelqu’un qui a l’air vrai. LeGuin commence par dire qu’elle n’en est pas sûre avant de raconter sa première rencontre avec une « Mme Brown » dans un roman de science-fiction.

Aujourd’hui, la plupart de mes romans de SFFF préférés sont pleins de personnages, de « Mme Brown ». On pourrait presque dire qu’ils se démarquent d’une SFFF plus ancienne en faisant… exactement ce qui est attendu d’un roman ?

Le neuf n’existe pas. On écrit toujours à partir du contexte qui nous a nourris.

Quand, je préparais cet article, je me suis livrée à un exercice de science-fiction tout particulier : imaginer ce que ça ferait si la structure narrative majoritaire n’était pas celle du monomythe.

Oasis Nadrama m’avait par exemple donné le lien vers A brief history of Bigencenryin, une œuvre sous la forme d’une « page Wikipédia » racontant le contexte de création d’une série imaginaire. Cette série aurait été écrite par des Aliens de Pasaru, une civilisation où les histoires existeraient sans qu’il y ait de notion de personnage (jusqu’à ce que, inspirés par les gens de la terre, des auteurs écrivent la saga Bigencenryin).

Mon idée, dans les grandes lignes, était d’imaginer des archétypes dans lesquels je me serais plus reconnue.

Seulement de deux choses l’une :

Soit cela revient simplement à écrire des personnages, dans la mesure où ces derniers ne sont jamais tout à fait des personnes :

Ketty : Y’ a toujours une simplification, y’ a toujours quelque chose qui relève d’une essentialisation du personnage. Ce qu’on essaie de faire c’est de ne pas le faire à la manière dont on va essentialiser les personnes.

[…]

Je l’ai expérimenté en autobio : quand tu écris ton autobiographie, tu parles de vraies personnes. Toi, déjà, un peu. Mais tu choisis ce que tu montres et ce que tu ne montres pas. Et puis tu choisis aussi par la technique ce que tu peux montrer et ce que tu ne peux pas montrer : je n’ai pas de souvenir complet de ce que j’ai ressenti à tel moment et dans la nuance. Donc tu fais des choix. Et finalement, prendre le parti de le faire volontairement en disant « OK qu’est-ce que je garde ? Qu’est-ce que j’essaie de dire ? Qu’est-ce que je fais comme caricature pour raconter mon histoire ? », le faire délibérément, ça te libère déjà de cette histoire de vérité qui est hyper compliquée à gérer dans ce type de texte. Et puis tu te rends compte que dans la fiction, c’est pareil : tu fais des choix.